Ci vuol poco a innamorarsi della boxe.

Davvero poco.

Io mi ricordo quando, da piccolo, sono salito per la prima volta sul ring rialzato, che stava al centro della palestra.

Fare le scalette.

Passare in mezzo alle corde.

Guardare il resto della stanza dall'alto.

È un rito di passaggio.

È come attraversare il bosco di notte, da solo: quando arrivi in fondo tutto è cambiato.

Tu sei cambiato.

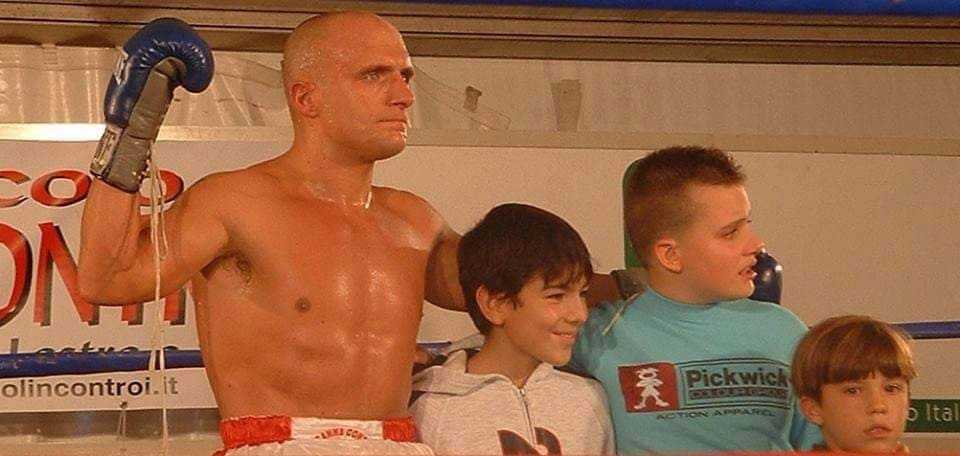

Stavo al centro del ring e il mio babbo si metteva ginocchioni e mi insegnava i colpi da portare. I ganci. Prima di tutto mi ha insegnato a portare i ganci. E il suo primo maestro mi regalò un paio di guantoni che conservo ancora oggi, come la cosa più preziosa di tutte.

Quando cresci, avere un pugile in casa, è sicuramente qualcosa che ti segna l'anima e lo spirito. Della prima parte della carriera del babbo ricordo poco, perché ero troppo piccolo. Non andavo ai match e al massimo lo vedevo tornare con un occhio nero, ma nulla più. E poi vinceva sempre, era tutto un vanto e un orgoglio per me.

Però, nella fase finale della sua carriera, quando sono diventato grande abbastanza per andare a bordo ring, ho iniziato a sentire paura. Molta di più di quella che adesso sento per me stesso, prima di un incontro.

A volte la vivevo male, altre volte mi esaltavo.

L'ho visto vincere una cintura e l'ho visto perdere per k.o.

Difficile trovare il giusto equilibrio.

Frequentavo la palestra del babbo fin da quando ero davvero piccolo-piccolo, e a certe cose ero abituato. Ad altre, invece, non ti abitui mai.

Mi portava all'allenamento anche per dare tregua alla mamma e lasciarla riposare, visto che prima di diventare il tranquillone di oggi, sono stato un bambino molto energico.

Quella vecchia palestra era incredibile.

Mi affascinava da morire.

A terra c'era un vecchio parquet consumato, che scricchiolava sotto i piedi dei pugili e per far luce usavano dei vecchi fari di colore giallo che rendevano tutto come una pellicola del cinema.

Il rumore del sacco era come il suono di qualcuno che mormora una preghiera senza fine. All'inizio senti solo quello, poi passa in sottofondo, e diventa l'accompagnamento di una vita intera. Ti accorgi di lui solo quando smette.

C'era lo stanzino per i pesi, con i dischi da 15 o 20 chili, che quando sei piccolo è come dire da 100 chili, che tanto non cambia nulla. Ogni tanto correvo in giro per la palestra e mi nascondevo lì dentro. E quando il mio babbo e i suoi compagni mi trovavano, facevano cascare a terra uno dei dischi pesanti e io mi spaventavo per il botto.

Amavo quella palestra.

Ogni asse del pavimento.

Ogni sacco consumato.

Ogni goccia di sudore caduta a terra.

Per me è stato un percorso naturale.

Già alle elementari, quando al pomeriggio i bambini andavano al parco a giocare, io correvo in palestra. Fino ai 15 anni ho giocato anche a calcio, ma tra la bellezza di uno sport di squadra e la fatica di uno sport individuale ho scelto la seconda.

La fatica, a volte, sa essere anche più bella della bellezza.

La mamma all'inizio era abbastanza preoccupata che volessi seguire le orme del papà. Già era passata da quella strada come moglie, rifarla anche come madre era molto, da chiedere. Però mi conosceva. Conosceva il mio desiderio e l'ha sempre rispettato.

Il babbo da quel ring praticamente non è mai sceso e oggi sta al mio angolo per aiutarmi. Ci possono essere anche migliaia di persone che gridano nell'arena ma io, il suo timbro, lo riconosco sempre in mezzo a tutti gli altri.

Qualunque cosa lui dica, pure in mezzo alla bufera, arriva.

Arriva direttamente a me.

Di solito, più un incontro va lungo e meno puoi fare affidamento sul piano tattico e più devi appoggiarti sul tuo cuore, per questo verso la fine del match la sua voce diventa come una fune cui aggrapparmi forte.

Nell'avvicinarsi di un incontro mi trasformo, rialza la testa l'animale che vive dentro in me. Serve che la bestia sia arrabbiata, per vincere le paure che ogni pugile deve affrontare. La paura di fallire, quella di non riuscire a dimostrare chi sei veramente.

Per un momento, che può durare un minuto oppure un'ora, devi convincerti che dall'esito dell'incontro dipenda tutta la tua vita.

Niente meno che la tua vita.

Perché quando salgo sopra al ring oggi, non c'è più il vecchio maestro in ginocchio, non ci sono le luci gialle e non c'è il pavimento che fa rumore.

Oggi ci sono i riflettori.

Ci sono le telecamere.

C'è il buio intorno al quadrato.

Il boato della gente.

E una città intera che è venuta a guardarmi boxare.

Fin dai miei primi anni da pugile ho vissuto sentendo dentro un grandissimo senso di appartenenza alla mia città, che è la cosa che mi caratterizza di più.

È il profondo orgoglio fiorentino.

È lo scopo di rappresentare una comunità.

Non il peso di rappresentare, ma lo scopo di rappresentare.

Salire sul ring convinto che la mia città, con la sua gente, stia guardando.

Salire sul ring sapendo che se le cose dovessero andar male la città sarà lì a curarmi.

Salire sul ring pensando a quanto gli potrei restituire vincendo.

È difficile da descrivere, ma quando vado a combattere, mi porto dietro tutti i fiorentini. Le botte che prendo le prendo solo io, ma quelle che do le diamo tutti insieme.

Fabio Turchi / Contributor