C'è un lago in Giappone, nella regione di Hokkaido, chiamato Lago Mashu o Lago degli Dei.

La leggenda narra che gli uomini valorosi cercassero di avvicinarsi il più possibile alle sue acque, le più limpide al mondo, per trarne ispirazione e forza. L’acqua, trasparente più del cristallo, permette di vedere fino a 40 metri di profondità, e si è preservata così nel corso dei secoli.

Il Lago degli Dei, protegge il suo favoloso specchio grazie ad una fitta nuvola che sfiora il pelo dell’acqua e che persiste per la maggior parte dell’anno, incurante del cambiare delle stagioni.

Questa caligine rende molto pericoloso avvicinarsi alla riva senza cadere, e il temerario può specchiarsi nelle acque limpide solo se ha il coraggio di attraversare prima la nebbia.

Il basket mi ha salvato la vita.

È successo quando non ero più una bambina. Ero già una donna. O quasi.

Avevo 22 anni e li avevo trascorsi per lo più a vergognarmi, ad imbarazzarmi e a nascondere il mio stesso imbarazzo agli occhi di chi mi voleva bene e, in realtà, soffriva più di me all’idea che non fossi felice.

Le mura di casa, l’abbraccio della mia famiglia, sono stati a lungo i confini tra ciò che era sicuro e ciò che non lo era. Il mondo che stava fuori si prendeva gioco di me, non mi capiva.

Passata la porta di casa ero soltanto Eleonora.

Eleonora figlia.

Eleonora nipote.

Eleonora cugina.

Quella che non stava mai ferma, che rompeva il gesso pochi giorni dopo un’operazione; quella che non vedeva l’ora arrivasse la domenica per mangiare la polenta con il ragù dal tagliere, tutti assieme, stretti attorno ad un tavolo.

Ancora oggi mi basta chiudere gli occhi per sentirne il profumo.

Fuori invece c’era la superficialità di chi non riusciva a comprendere che dalla diversità nasce il desiderio di imparare qualcosa di nuovo. Fuori, c’era la paura di chi non sapeva vedere oltre la punta del proprio naso, preferendo riversare su di me il malessere che sentiva, sotto forma di sentenze così acide da corrodermi la pelle.

Sul divano di casa il mio corpo era solo il mio corpo, ma in spiaggia, di fronte agli occhi dei passanti, non volevo nemmeno mostrarmi con i pantaloncini corti.

© Beatrice Palladini Iemma

L’amore dei miei da un lato e l’incomprensione di chi non mi conosceva davvero dall’altro.

Non capivo dove fosse il giusto, quale fosse la verità.

Se fossimo noi ad ignorare lo stato delle cose oppure tutti gli altri ad immaginare dei muri dove in realtà non c’erano affatto.

Ho fatto tutti gli sport possibili e immaginabili. Nuoto, pallavolo, atletica, vela, calcio.

Quando avevo solo due anni la mamma mi portava in piscina, guidando fino a Pesaro, per tre volte alla settimana. I medici dicevano che mi avrebbe fatto bene nuotare, che l’acqua era adatta a me. Ma la verità è che il nuoto non l’ho mai amato, nemmeno quando, anni dopo, ho provato quello agonistico. Anche quando l’ho scelto consapevolmente, in fondo, un angolo del mio cervello non credeva di averlo scelto per davvero. Perché risuonava forte nella mia testa il parere dei medici, non nuotavo per passione, nuotavo per curarmi.

Ma io allo sport non avevo mai chiesto di essere una medicina.

Io dallo sport volevo solo una cosa: un’opportunità. L’opportunità di essere come tutti gli altri.

Poi, finalmente, a mostrarmi quanto fosse facile divertirsi con una palla è arrivato il basket.

Grazie al basket in carrozzina ho scoperto un mondo, e in pochissimo tempo ho capito che era anche il mio Mondo.

Le amicizie che ho raccolto e coltivato negli anni trascorsi sul parquet sono ancora tra i doni più preziosi che questa vita mi ha portato.

Persone vere, relazioni sincere. Confronti quotidiani con donne e uomini che, pur somigliandomi solo in parte, potevano comprendere tutto quello che mi passava per la testa.

Mi hanno insegnato che l’idea della normalità è il riflesso della conoscenza.

Tutto quello che ancora non conosciamo, ci spaventa.

Ogni cosa mai vista, mai toccata, mai assaggiata.

Ma basta sfilare il primo velo per scoprire cosa c’è sotto, e di solito è qualcosa che arricchisce tutti.

© foto World Archery

Io vivo nella nebbia.

Vivo nella nebbia perché la mia condizione non ha un nome.

Sono nata con una malformazione a entrambi i piedi, alla gamba sinistra e alla mano destra. Abbiamo condotto dei test genetici, ma non hanno portato a nessun risultato soddisfacente.

Classificare il mio stato fisico mi aiuterebbe non soltanto per conoscere il mio futuro, che è incerto e un po’ mi spaventa, ma anche per incontrare color che questa stessa nebbia l’hanno già attraversata.

E, dopo di loro, quelli che la attraverseranno per la prima volta, quando per me sarà già il passato.

Per fortuna, pur camminando a passi incerti, io ho un’intera famiglia che mi tiene la mano.

Il nonno, molti anni fa, ha avuto un brutto incidente sul lavoro, e l’unica soluzione che trovarono i medici fu quella di amputargli il piede destro. Tra le tante cose che non avrebbe più potuto fare, andare in bicicletta era quella che gli pesava di più.

Quindi lui, per tutta risposta, appena tornato dall’ospedale, prima ancora di entrare in casa e dare un bacio alla nonna, ha inforcato la bici e si è messo a pedalare.

Ecco, questo era il nonno.

E grazie a lui, questa sono io.

Non c’è stato giorno della mia infanzia in cui non mi abbia spronata ad essere indipendente, a trovare una via per riuscire a fare le cose da sola, adattando il mio corpo e trovando un modo, il mio modo, di raggiungere sempre lo scopo, proprio come vedevo fare a lui.

Il nonno mi ha anche insegnato a sognare.

E una volta che ho imparato a sognare, ho capito che tanto valeva farlo in grande.

Quando desidero una cosa, lavoro senza mai alzare lo sguardo, fino al giorno in cui la ottengo.

Il basket mi ha dato tanto, tantissimo, ma c’era un sogno che con il basket difficilmente avrei potuto raggiungere.

Io volevo partecipare alle Paralimpiadi.

Volevo essere parte dell’evento sportivo più importante del Mondo.

Con la nazionale di basket in carrozzina non sarebbe stato realistico pensare di arrivarci e allora il caso, se così vogliamo chiamarlo, ha deciso di farmi sbattere il naso contro il tiro con l’arco.

Quando me ne hanno parlato per la prima volta ho pensato che uno sport tanto statico non potesse proprio fare al caso mio.

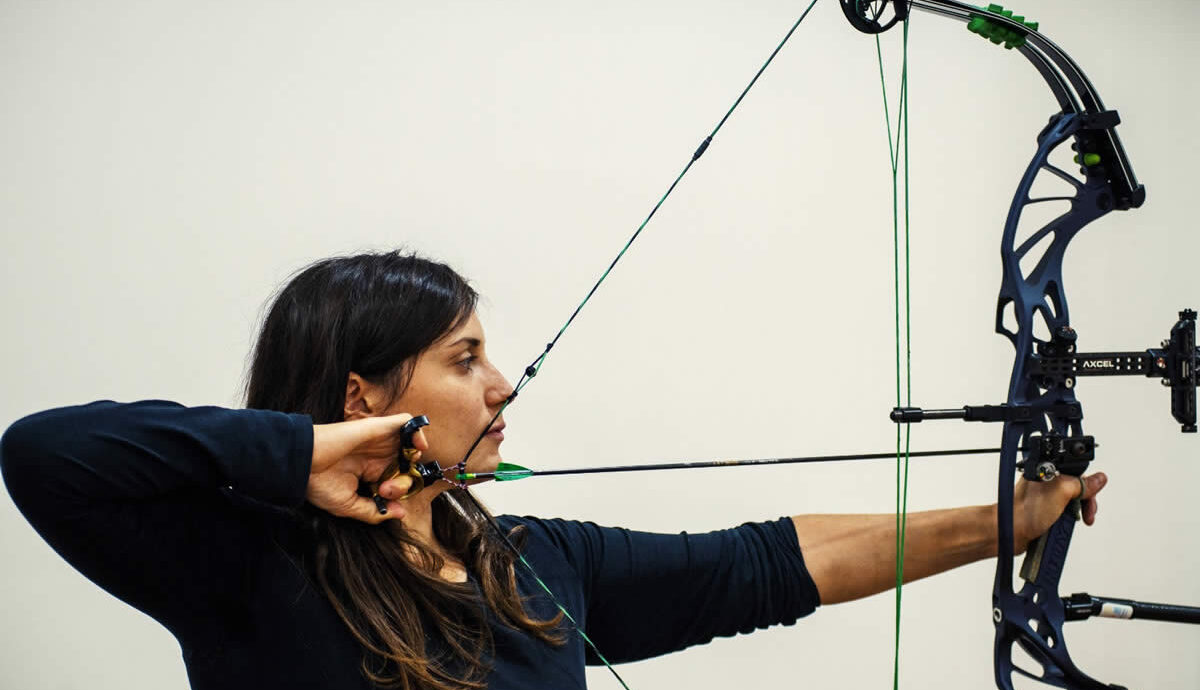

Ma proprio come un amante ferito dai miei pensieri, il tiro con l’arco mi ha mostrato subito il lato migliore di sé. E mi ha sedotta.

Mi ha sedotta e mi ha portata a sè, mi ha fatto provare emozioni sconosciute. Finalmente con l'arco in mano mi sono sentita forte, sicura di me.

© foto World Archery

Io e il mio arco, non un amico, ma un compagno di avventura e di un viaggio alla scoperta di me stessa.

Odio e amore, ma tanto rispetto. Il suo suono, la mia voce. Il suo silenzio, le mie emozioni. Le sue vibrazioni, i miei battiti.

Così è iniziata la mia nuova vita.

Quasi senza volerlo mi sono ritrovata sul divano di casa con il cuore in gola e l’adrenalina a mille, guardando in televisione la qualifica paralimpica di Elisabetta Mijno.

Era il 2011 e da quel giorno in poi sono rimasta affascinata dalla tensione che si crea nella sfida. Perché non è mai con l’avversario, ma con la versione migliore di te.

Un anno dopo ero su quello stesso divano, a casa di mia madre, e con gli occhi pieni di emozione guardavo sfilare le delegazioni lungo l’anello dello Stadio Olimpico di Londra.

Elisabetta, che adesso è una mia compagna, e che si era guadagnata il suo posto proprio davanti ai miei occhi, ora era lì, nello stadio pieno, e in quell’istante, prima ancora di tirare una singola freccia in tutta la mia vita, ho iniziato il mio viaggio per Olimpia.

E così ho fatto.

Come un rullo compressore mi sono allenata senza sosta.

Con i paraocchi di chi non vede nulla tranne il proprio obiettivo, ho lavorato tanto da trascurare le persone accanto a me, quasi fossero un sacrificio necessario alla potenza del mio fuoco.

E’ stata ed è tutt’ora una lunga e strana corsa in salita, dove si può raggiungere la vetta anche più di una volta, e un attimo dopo inciampare e ritrovarsi a dover riprendere il cammino.

Sul mio percorso ci sono stati anche i tanto desiderati Giochi, che porto nel cuore con un po’ di amarezza e un forte senso di rivincita.

Attimi di gioia e momenti di sconforto, esattamente come nella carriera di ogni atleta.

Un viaggio, iniziato da lontano, che mi ha portato attraverso la nebbia più fitta a potermi specchiare nelle chiare acque riservate ai valorosi.

Eleonora Sarti / Contributor