Ogni moneta, proprio come ogni storia, ha due facce.

E la maggior parte delle persone, se ne vede una, allora non vede l’altra.

Nessuna delle due è falsa, nessuna delle due ha meno importanza, nessuna delle due versioni potrà mai dirsi completa.

L’ignoranza è un fatto, e non è una colpa.

Ma se quella stessa moneta la metti in verticale, e la mantieni in equilibrio sul suo lato sottile, ecco si crea una terza dimensione, un modo nuovo di vedere le cose.

Che è stretto, che è scomodo e da cui è molto facile cadere, ma che ti permette di guardare al di qua e al di là del bordo nello stesso istante.

The edge, il confine, è sicuramente un posto inospitale in cui vivere, ma se sei duro abbastanza per resistere al vento che soffia e tenere i piedi per terra quando tutti preferiscono lasciarsi cadere, puoi persino riuscire a trovarlo confortevole, a sentirti davvero a casa.

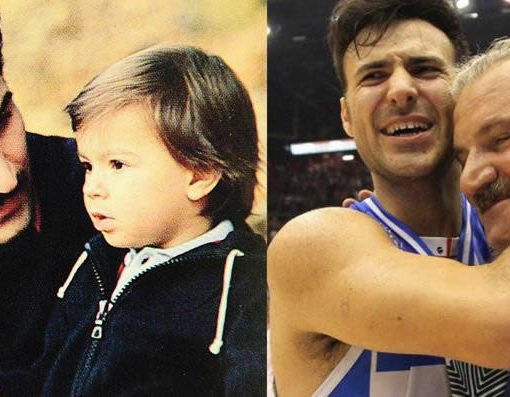

Rainbow school, che in Italia chiamate la scuola materna: avevo quattro anni, cinque al massimo, ed era arrivato il tanto atteso appuntamento con la recita di fine corso. Sul palco, vestito di tutto punto, ero emozionato quanto gli altri bambini e mi sentivo pronto a fare il primo passo per diventare una stella di Broadway. Non che volessi una carriera nel teatro, quello no, sapevo già che la mia strada era lo sport, ma avevo comunque addosso l’adrenalina dei momenti importanti.

Quelle scolastiche sono le opere teatrali con il pubblico più fedele in assoluto, perché a prescindere dalla qualità degli attori, non esiste un singolo motivo per cui un genitore potrebbe mai decidere di non presentarsi in platea.

A parte la droga.

E a parte la povertà.

Tutto è irrinunciabile, fino al giorno in cui non puoi fare altro che rinunciarci.

Nella sala c’erano le mamme e i papà, i nonni e gli zii, i cugini e gli amici di ogni mio compagno di classe. Tranne i miei. E anche se allungavo il collo per guardare fino alle ultimissime file non riuscivo lo stesso a riconoscere il profilo di qualcuno che fosse lì per me. Soltanto per me.

© Alessandro Scarpa - Umana Reyer

A dieci anni ero già un adulto, con tutte le conseguenze che comporta esserlo diventato così presto. Ogni giorno aveva lo stesso identico sapore del precedente, con i suoi limiti e le sue restrizioni, ma riusciva comunque a portare sempre un’incertezza nuova.

Consistentemente inconsistente: il nostro solo scopo era assicurarci di avere un domani.

Non nel senso di futuro. Nel senso di domani.

Mai un passo avanti, e gli occhi attenti a non farne nessuno indietro, che a cascare sul culo, in quel periodo, ci voleva davvero poco.

La mamma faceva due lavori pur di riuscire a mettere il cibo in tavola, e per questo era costretta a perdersi tanti momenti importanti della mia adolescenza e di quella dei miei fratelli maggiori.

Il papà aveva problemi di droga, e l’uomo che al mattino mi accompagnava a scuola non era lo stesso uomo che ritrovavo a casa, la sera al mio rientro, con le gambe sotto al tavolo e lo sguardo perso nel vuoto. Durante i primi anni della mia vita lui ha passato ogni singola notte a combattere con questa malattia.

Sconfitto sempre al tramonto.

Pronto per provarci ancora alle prime luci dell’alba.

Un circolo apparentemente impossibile da spezzare, che mi ha fatto persino credere che quella fosse la normalità di tutti.

© Alessandro Scarpa - Umana Reyer

I miei primi modelli allora sono stati Jason e J.T. che fin da quando ero bambino mi hanno trattato come un membro del loro branco, anche se sono molto più grandi di me. La mia culla era sempre ornata di tutti i loro trofei, vinti nel football e vinti nel basket, messi lì per indirizzare il mio spirito, la mia volontà, ma anche perché vedessi che nonostante tutto, su questa terra verde, ci sono cose che scintillano da sole.

Mi hanno insegnato a essere duro mentalmente, in un’età in cui non dovrebbe essere richiesto, in anni in cui, magari, a volte, è bello farsi proteggere anche dagli altri e non soltanto dal proprio istinto di sopravvivenza.

Così, imparai a camminare mentre gli altri ancora gattonavano.

A correre mentre iniziavano appena a reggersi in piedi.

A palleggiare un pallone quando per tutti era troppo grande da tenere in mano.

Sono stato cresciuto per diventare un atleta, senza che ci fosse mai stato il bisogno di chiedermi alcunché, perché il basket è sempre stato il mio biglietto d’uscita dalla nostra precarietà infinita. E io lo sapevo. Fin dal primo lancio di dadi.

© Alessandro Scarpa - Umana Reyer

La mamma mi ha insegnato a non dare nulla per scontato, perché a questo Mondo non esistono ostacoli che non si possano superare. E tutti coloro che trovano banale questa mia affermazione, in realtà, hanno soltanto paura del proprio fallimento.

Non quello professionale, non quello sportivo. Quello umano.

Ho visto mia madre prenderci di peso e farci attraversare tutti gli States, dalla Virginia alla California, pur di darci l’occasione di cambiare le prospettive. La ricordo tenerci per mano, a Chicago, con la neve alta fino alle ginocchia, mentre ci faceva salire su un autobus sgangherato, diretto verso il nostro, personalissimo, Far West.

Land of the free, home of the brave.

Nulla è precluso a coloro che hanno qualcosa per cui combattere, e lei lo aveva, ne aveva anche troppo. Arrivati dall’altra parte d’America, la ricordo guardarci intensamente e dire che senza quel trasloco almeno uno di noi sarebbe morto, vittima delle dinamiche che dovevamo fronteggiare ogni giorno, nel ghetto di casa.

Allora, pur non smettendo certo di essere poveri, andammo a vivere in un quartiere da ricchi, così che almeno l’orizzonte intorno a noi cambiasse il più in fretta possibile.

Poi è cambiato anche papà.

In un giorno grigio quanto tutti gli altri, che sembrava confondersi con la tappezzeria dell’esistenza, lui ha deciso di prendere di petto le proprie dipendenze, ed è andato in cura. Non ieri, non domani.

Oggi.

Ha preso ed è partito, facendoci un regalo che non dimentico più.

Dopo aver perso per strada anni della sua presenza, durante i quali non riusciva neppure ad educare se stesso, all’improvviso è diventato il padre che non era mai stato, e per quasi tre decenni ha mantenuto una perfetta sobrietà, prima di morire.

Ero fiero di lui e felice per lui.

Felice per me e fiero di me, che non ho mai sentito di esser stato derubato di qualcosa, e non ho mai voluto in alcun modo recuperare quanto avevo perso.

Perché non lo avevo perso, non lo avevo mai avuto.

E perché riconoscevo nella sua parabola la fatica della battaglia.

È diventato un bravo nonno, e quando veniva a Venezia passava le ore con mio figlio, insegnandogli tutto quello che sapeva. E mentre mio figlio imparava ad essere un nipote, io imparavo ad essere un figlio, e ad essere un padre, tutto nello spazio di un’ora. Erano uguali, con lo stesso carattere, e io riuscivo a essere innamorato di entrambi.

© Alessandro Scarpa - Umana Reyer

Anche se sono stato cresciuto per diventare un atleta non è affatto scontato che lo sia diventato davvero, perché la sola cosa certa, nella vita, è il cambiamento e quella cosa lì è la sola che non sia mai cambiata dal giorno in cui sono venuto al Mondo.

Non lo ha fatto quando mancavano i soldi per mangiare.

Non lo ha fatto quando dormivo sul divano del mio trainer, mentre cercavo di entrare in squadra, a Denver.

Non lo fa oggi, che scendo in campo solo ed esclusivamente per le persone care e non più per dimostrare qualcosa a qualcuno. Voglio lasciare un segno, costruire la mia eredità, e restituire un po’ di quello che ho ricevuto da piccolo, sotto forma di tempo, di sacrifici e di rinunce.

Perché nell’oscurità ci può essere conforto, nel dolore ci può essere estasi, e con il perdono si può essere padre e si può essere figlio, senza perdere la propria identità.

E perché vivendo sul lato sottile della moneta si può comunque sentire amore, anche se la terra trema, e fa paura.

Come quella volta alla recita scolastica: quando avevo quasi perso le speranze di vedere un volto familiare tra la folla, la testa di mio fratello Jason è comparsa dalla porta. Mi ha sorriso, e fatto l’occhiolino. Poi è scappato via per tornare di corsa in classe prima che si accorgessero della sua assenza.

Avevo quasi perso le speranze.

E quel “quasi” è il perfetto riassunto di tutto.

Julyan Stone / Contributor