Per anni ho pensato che mio padre fosse un tipo burbero, un tipo duro.

La vita lo ha reso così.

Il nonno era un pescivendolo e quindi passava le ultime ore della notte a pescare con lui. Poi, quando aveva finito di lavorare, si cambiava e andava a scuola.

Seduto composto, in fila come tutti gli altri.

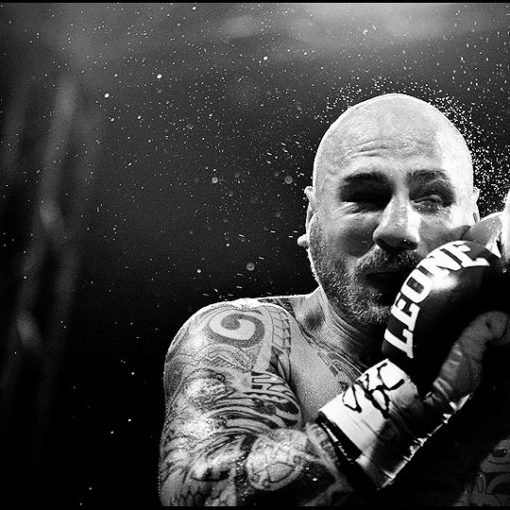

È sempre stato severo nei tratti.

Marziale nel modo.

Essenziale nel contenuto.

Un eroe greco.

Ci parlava spesso della sua infanzia, e lo fa ancora.

Lo racconta con la stessa semplicità con cui si recita una preghiera, che conosci a memoria e che sembra provenire da un mondo ancora in bianco e nero.

Un mondo che è solo una storia.

Al principio sembra quasi una poesia meccanica, piatta persino, ma se ti fermi un attimo a pesarne le parole diventa profonda quanto il mare africano.

I racconti di quanto fosse stato difficile trovare la sua strada risuonavano nelle orecchie mie, e delle mie tre sorelle, come delle campane che rintoccano a festa, distanti ed incessanti, per le strade polverose di Avola.

Poi ha scoperto il karate.

La risposta tanto attesa, ad una domanda che nessuno aveva posto.

Schiacciato tra le mura della palestra e il rigore della disciplina, mio padre aveva trovato la chiusura del proprio cerchio, la maniera giusta per mettere in ordine tutto quello che un dio generoso gli aveva regalato e messo dentro.

Anima, cuore, talento, amore per la fatica.

È stato prima un campione e dopo è diventato un insegnante.

Un maestro, non solo per gli altri, ma anche per me.

E sotto questa luce forte, abbiamo imparato entrambi come negarci i gesti d’affetto.

Ho sempre amato mio padre, il mio eroe e il mio modello.

L’ho amato al punto di vivere per ottenere la sua approvazione.

L’ho amato al punto di non avere il coraggio di mostrargli le mie paure, o le mie debolezze.

Nemmeno una, neppure una volta, neanche per sbaglio.

Le prime cazzate, la prima sigaretta, la prima fidanzatina: tutto doveva sparire dietro alla maestosità della sua perfezione.

Tutto nascosto dalla possenza delle sue idee.

La perfezione è una grande bugia, forse la più grande di tutte, e in quanto tale, per non dimenticarla, va ripetuta ogni giorno.

Due decenni dopo aver sentito per la prima volta la parabola della perfezione, finisco ancora per crederci, e col recitarla in ogni singolo allenamento della mia vita.

Anche se so che non è reale, io ci credo lo stesso.

Perché credere è più importante di sapere, e alla sua storia, che è diventata anche la storia della famiglia intera, crederò per sempre.

Faro e monumento per tutti, anche per la mia adorata mamma, con la quale il rapporto è sempre stato più semplice, più fisico e più dolce.

Io ero un bambino grasso.

Mangiavo tanto. Mangiavo tutto.

Avevo addosso una fame strana.

L’esigenza di prendere a morsi l’esistenza, buttarla giù a bocconi, così potevo tenerla dentro e non sarebbe volata via.

Ancorato al suolo, da una normalità fatta di carne, da un peso che avrebbe impedito a chiunque di sognare in grande, io me ne fregavo.

Io mi sentivo bello, e mi sentivo figo.

Mi sentivo forte e mi sentivo importante.

Io ero importante.

Mi sentivo rapido e veloce anche se quando giocavo a calcio gli altri bambini mi chiavano l’arancina con i piedi.

Oggi parlo sempre del mio paese, mi piace portarlo con me, in alto, viaggio dopo viaggio, e fino che avrò un palcoscenico per farlo ne canterò le bellezze.

Però, la bellezza dà e la bellezza toglie.

E l’essere così distante dal resto del mondo, che è ciò che lo rende selvaggio e puro, è anche ciò che, a volte, lo rende selvaggio e chiuso.

Io non sempre sentivo di essere nel posto giusto.

Parlavo poco e parlavo male.

Non nel senso che non conoscessi il dialetto o la lingua, ma nel senso che scattavo subito, per ogni insulto, per ogni bullo che incrociavo.

Ferisce più la lingua che la spada, e io sentivo bruciare dentro, come se nel petto avessi dinamite, e le orecchie fossero la miccia.

Bambino-lupo passavo il mio tempo da me, incupito nei pensieri, e cullato dall’idea di essere diverso, che è un po’ un piacere e un po’ un dolore.

I pregiudizi ci saranno sempre, perché ci saranno sempre persone fragili, e sole.

E sono proprio le persone fragili e sole a diventare bulli.

Gli insicuri sono loro.

Io facevo del mio meglio per non dare a nessuno il potere di ferirmi.

E sono stati mio padre e il karate ad educarmi l’anima.

Sono cresciuto così, seguendo i passi e i pensieri di un padre-gigante, totem silente di una famiglia che era tutto il mio perché, e costruendo sul suo esempio un futuro grande almeno altrettanto, con cui finalmente riempire quel bambino affamato che vive dentro di me.

Sempre avanti.

Sempre di più.

Sospinto dal desiderio di diventare forte e poi fortissimo, per renderlo fiero di me.

Medaglie, vittorie, trionfi: nulla valeva quanto la sua approvazione, quanto la sua soddisfazione, neppure la mia stessa felicità.

Ho sempre saputo che non è il successo la fonte del suo amore, ma è proprio per questo che deluderlo mi fa soffrire di più: pesare il suo orgoglio è una mia scelta, non un bisogno.

La mia carriera ha raggiunto e superato la sua, eppure non ho mai smesso di sentirmi come un allievo di fronte al grande maestro.

Poi sono arrivate le Olimpiadi.

Che non sono ancora arrivate-arrivate ma per le quali mi sono conquistato un posto tutto mio.

Qualche giorno dopo la qualifica eravamo soli, io e papà, insieme nella stessa stanza.

Mi ha detto: “Vieni qui, dammi un abbraccio.”

E il mio eroe di colpo è diventato un uomo, e io ho iniziato ad amarlo di un amore ancora più forte e molto più necessario.

Ho fatto una gran fatica a ricambiare il suo abbraccio.

“Perché sei come lui” mi ha detto qualcuno, forse senza sapere che quello era il complimento più bello che mi potesse mai fare.

Passano gli anni, il Mondo si fa sempre più grande, e nella vastità di quello che vedo e che sogno, ho finalmente toccato con mano il mio eroe, scoprendo un padre, fatto a immagine e somiglianza del figlio.

Alle Olimpiadi di Tokyo ci sarà il karate, che non c’era mai stato prima e che a quanto pare non ci sarà più, dopo.

Tutti mi chiedono e mi raccontano di quanto sia la grande occasione, di come sarà un punto d’arrivo per tutti.

Non per me.

Non mi realizzo nelle medaglie, perdere non è un lutto e vincere non mi definisce.

Tokyo sarà solo un eterno inizio.

Nessun karateka ci ha mai preso parte, neppure il mio padre-gigante, e quando passeremo sotto ai cinque cerchi ci guarderemo negli occhi.

Né maestro né allievo, né padre né figlio.

Soltanto uomini.

Io e lui, insieme.

Luigi Busà / Contributor