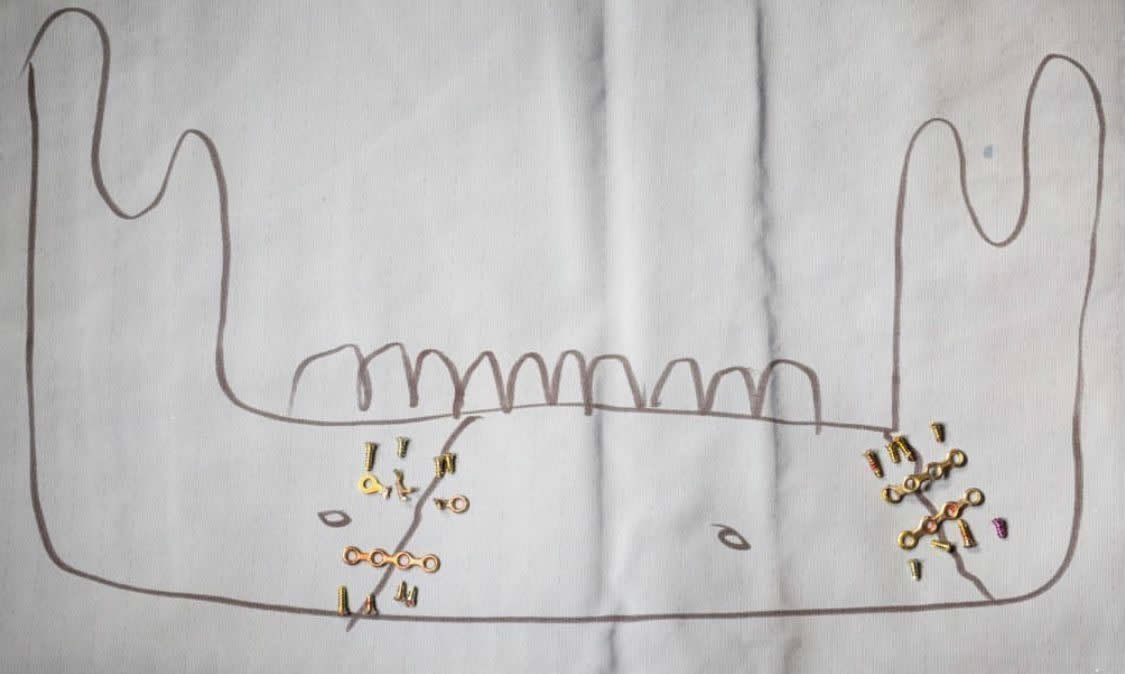

Mi hanno dovuto rimettere insieme la faccia usando 16 viti e 4 graffette.

Nel primo giorno di collegiale per i Mondiali di Tokyo 2019, durante il primo combattimento della giornata, in pratica la prima volta in assoluto che sono salito sul tatami, mi sono spezzato la mandibola in due punti diversi.

Ero partito per aggredire, come sempre.

Ho proiettato in aria il mio avversario e nel ricadere sono finito con il mento esattamente sotto la sua spalla, schiacciato dal peso dei nostri corpi e del nostro movimento.

Te lo insegnano fin da bambino che nel judo la forza non basta, è una questione di leve, di rotazioni e di spigoli.

Il judo è questione di angoli, ed è sufficiente un singolo grado di differenza per schienare l’avversario, oppure per finire dal lato sbagliato della storia.

Ho sentito un crack in bocca che mi è risuonato fino alla base del cervello.

“Classica frattura del pugile”, l’hanno definita così i medici.

Una serie di sfortunate coincidenze si erano trasformate, per me, nell’equivalente di un cazzotto da KO. Neppure un fagiolo di Balzaravrebbe potuto rimettermi in piedi.

26 giorni più tardi, però, quando l’osso non aveva neppure iniziato a calcificarsi intorno ai pezzi di metallo che avevo sotto i denti, mi sono presentato sul tatami, in Giappone, per dare l’assalto al mio Mondiale.

Dell’infortunio non sapeva nessuno, e in ogni incontro c’era con me un chirurgo, che mi avrebbe dovuto operare al volo se qualcosa fosse andato storto.

Nel judo la fragilità va nascosta.

A se stessi prima che agli altri.

Perché è un gioco di equilibri, come in un eterno braccio di ferro, in cui nessuno si muove dal centro perfetto, neppure per un istante.

Statue dagli occhi di fuoco, cristallizzate in un pugno fatto di due mani diverse.

Quando uno dei due inizia a storcere il polso e lascia entrare il dubbio, si sa già come andrà a finire, è solo questione di tempo.

Onde energetiche sospese nell’aria, che si incontrano a mezza via, e che quando una inizia a prendere il sopravvento manda in frantumi il mondo intero.

La vera sicurezza diventa forza, che non è affatto una furia cieca, ma è qualcosa di più profondo e piatto, qualcosa di intimo. La convinzione di sapere quello che serve sapere per vincere.

Io sono arrivato fino al numero uno del ranking mondiale, come Goku. Sopra non c’è niente, e se soffri di vertigini quello è il momento peggiore in cui scoprirlo perché non puoi cadere da più in alto di così.

Eppure mi capitava, e mi capita ancora spesso, di perdere dai miei compagni di allenamento.

Ad alto livello la differenza tra il primo e il quinto, tra il secondo e il settimo, è minima, sottile quanto è sottile un’idea e si nasconde tutta nel labirinto della mente.

Dove non arriva il corpo arriva la testa.

Ma dove la testa non arriva, non arriva niente.

È crudo, ed è anche bellissimo.

Il judo è lo sport di situazione per eccellenza e come un processo per direttissima, non esiste la prova d’appello. Colpevole o innocente, nello spazio di un momento.

Se l’avversario ti proietta e fa ippon è finita.

Se scivoli e lui fa ippon è finita.

Se è il suo giorno fortunato e fa ippon è finita lo stesso.

Cinque secondi oppure cinque minuti, gloria e dolore non hanno preferenze.

Meno sbagli e più sei forte, come nell’allegro chirurgo, e sono in pochissimi quelli che continuano a vincere anno dopo anno, perché quel tipo di attenzione, con il tempo, ti consuma e ti mangia l’anima.

Per me tutto è cambiato definitivamente alla tappa di Parigi del Grand Slam 2019.

Arrivavo da un grande Mondiale Under 21, vinto con autorità, ma nel mondo senior non avevo ancora cominciato ad ingranare.

Io ho l’abitudine di non guardare mai il sorteggio la sera in cui viene fatto, ma preferisco scoprire il nome del mio avversario direttamente la mattina della gara.

È un meccanismo di difesa che serve a proteggere la mia pace interiore.

Non voglio viaggiare troppo con la mente; non voglio che il mio spirito viva la gioia di una vittoria di carta o il dispiacere di una sconfitta di fumo, per poi ritrovarsi il giorno dopo a ricominciare da capo.

La mia battaglia nasce e muore nello stesso giorno.

Dall’alba al tramonto, come le guerre degli antichi romani.

Quella sera, però, ho cominciato a ricevere tantissimi messaggi su Instagram, me ne ricordo una in particolare di un bambino che diceva soltanto: “Dai che domani lo spacchi!”

E così ho scoperto l’avversario e il perché di quell’elettricità: mi aspettava Hifumi Abe, giapponese, nettamente il più forte del Pianeta, un vero e proprio mostro la cui aura si poteva percepire da chilometri di distanza.

© Emanuele Difelici Antonio

Il giorno dopo la gente mi guardava come l’agnello sacrificale, la vittima designata per il campione-mangiatutto.

Majin Buu: come se fossi destinato a diventare una caramella.

Ho sentito dentro la solitudine più assoluta, inevitabile e senza via d’uscita.

Ma ho risposto.

La mia mente e il mio corpo erano presenti, in uno stato di lucida follia.

E ho battuto Abe, l’ho anche battuto bene, e da quel momento la gente ha cominciato a osservarmi con un occhio diverso.

Nel giro di pochi minuti il mio profilo Instagram è esploso, inondato da nuovi followers, gli stranieri mi trattavano come se dal tatami fosse sceso un alieno e all’improvviso il mio nome era ben stampato sulla bocca di tutti.

Nulla è stato più come prima, purtroppo e per fortuna.

Purtroppo perché a me essere l’uomo invisibile era sempre piaciuto. Essere quello sottovalutato, che poi arriva e ruba la sfera del drago mi faceva sentire leggero, e affamato. Nessuno mi avrebbe più sottovalutato da quel giorno.

E per fortuna perché è iniziata lì la mia grande rincorsa al sogno olimpico.

Non che prima non ci pensassi, sia chiaro.

Ho iniziato talmente presto con il judo che non riesco neppure a tirar fuori un ricordo dei miei primi allenamenti. Ero troppo piccolo per riuscire a salvare qualche file.

Il Judo è da sempre un pezzo della mia vita, la colonna sonora dei miei pensieri, ma è soltanto dopo Parigi che ho iniziato a visualizzare le Olimpiadi di Tokyo 2020.

E mi sentivo così pronto che quando hanno deciso di spostarle ho reagito male, almeno all’inizio.

© Emanuele Difelici Antonio

Rifiuto, puro rifiuto.

Il mio quadriennio olimpico era iniziato dopo Rio, quando ero ancora un adolescente e pesavo 60 kg. Nel frattempo però sono cresciuto di almeno 5 centimetri, il mio corpo è cambiato, irrobustendosi, ingrossando in maniera fisiologica e quella tra me e il peso è diventata una lotta senza esclusione di colpi.

Si era deciso che sarei dovuto rimanere nella categoria dei 66kg, e mese dopo mese, diventava sempre più difficile contenere la potenza che mi sentivo crescere dentro. Come se avessi addosso il vestito di una taglia sbagliata nel quale devo comunque esprimere tutto quello che ho.

Per questo, all’inizio, la notizia del rinvio mi ha messo a dura prova.

Voleva dire ancora un anno di equilibri sottili e delicati, di sacrifici, in attesa di giocare le mie carte a Tokyo, e poi, dopo le Olimpiadi, di passare finalmente ai 73kg.

Potevo lasciare il segno e sono rimasto con un pugno di mosche in mano.

È stato frustrante.

Poi, ovviamente, è arrivata la consapevolezza.

Sono uscito dalla bolla dello sport, e mi sono ritrovato ad essere semplicemente un ragazzo preoccupato.

Come tutti gli atleti, gli studenti e i lavoratori del mondo, sono sceso dalla giostra del quotidiano e mi sono accorto di avere paura. Lo sport è passato in secondo piano, i cinque cerchi sono sfumati all’orizzonte e ho cominciato a sperare con tutte le mie forze di uscirne indenne. Che tutta la mia famiglia ne uscisse indenne.

È stato un anno veramente strano.

Vissuto nell’idea che il vaccino sarebbe stato come la bacchetta magica.

E, a quanto pare, non è così semplice.

Vissuto rinchiuso nella mia personalissima stanza dello spirito e del tempo, dove lo scorrere delle ore si fa lento e pesante, mentre fuori tutto è congelato in attesa del futuro prossimo.

Un anno in cui sentivo di aver lasciato un percorso a metà e che pensavo mi sarebbe bastato riprendere, mentre invece andava ricostruito da zero.

I primi incontri della stagione numero uno-post-covid, non sono andati come avrei voluto e mi sono ritrovato nel gruppo dei confusi.

Ho sperimentato mancanze nuove, lacune che non sapevo di avere, dubitando persino di aver perso la mia grande occasione.

Ma questo dolore è stato utile e sono contento che sia arrivato presto perché è sono ancora in tempo per aggiustare la mia rotta.

Quella che stiamo vivendo è una sfida complessa, e la normalità va riconquistata un centimetro alla volta.

Da essere l’underdog a essere il favorito, a volte, il passo è breve, e il segreto per farlo davvero è già dentro di te, come tutte le risposte che stavi cercando.

Un anno dopo sono successe tante cose e mi sento molto più forte di prima.

Sono grato di essere in salute.

E non ho smesso di pensare che a Tokyo ci vado per vincere.

Manuel Lombardo / Contributor