Per me l’importante era che ci fosse una palla.

Grande o piccola, sgonfia, vecchia o nuova, da prendere a racchetate oppure a calci: non faceva nessuna differenza quand’ero un bambino, bastava che ce ne fosse sempre una da inseguire.

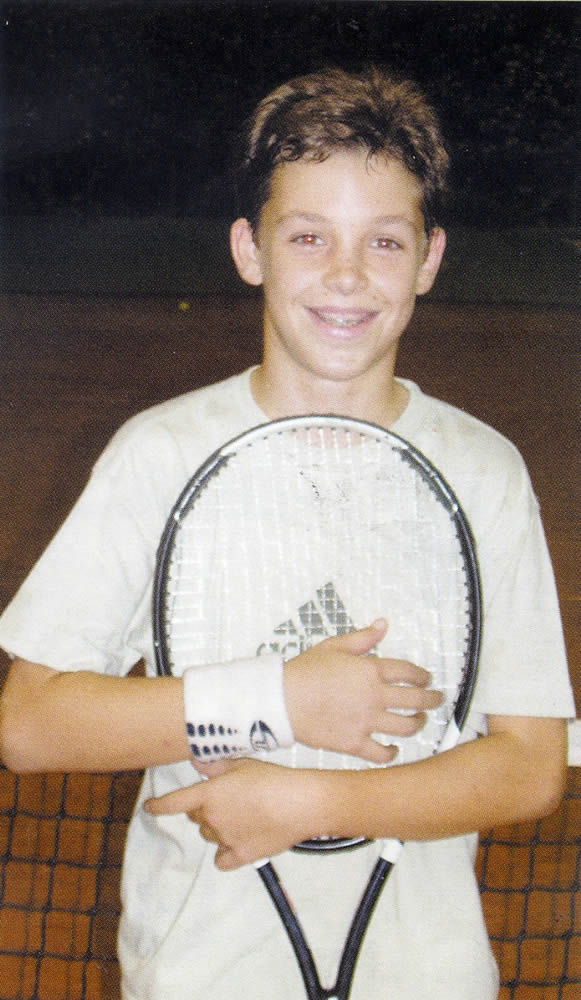

Quando sono entrato per la prima volta al circolo, giù a Palermo, avevo sei anni, la racchetta da tennis che mi aveva dato lo zio era probabilmente più grande di me e di certo io non immaginavo che mi avrebbe portato così lontano da casa.

Non ci pensavo affatto, desideravo soltanto divertirmi e in quello sono stato un professionista fin dalle prime corse.

Non mi è mai piaciuto studiare, non ne faccio mistero. Ancora oggi quando sono con mia madre ripensiamo alle sue epiche battaglie per provare a farmi stare almeno un po’ sui libri. Non è un caso che la settimana in cui ho preso il diploma di scuola superiore è incastonata nella mia memoria come un’impresa da ricordare, molto più difficile di un torneo del Grande Slam e decisamente meno eccitante.

Perché tutto ciò di cui avevo bisogno, fin da piccino, era il circolo. Nient’altro.

Il circolo era un posto magico, entravo dai cancelli immediatamente dopo pranzo e ne uscivo soltanto quando ero costretto a farlo, perché era arrivata l’ora di cena.

Il tennis, certo, ma anche il calcio, il basket: ovunque una palla toccasse il terreno io ero tra i primi ad arrivare per cercare di acchiapparla o di colpirla. Poi, quando tutti gli altri se ne erano già andati a casa, diventavo lo sparring partner di me stesso, piazzandomi davanti al muro a provare i colpi da solo. Dritto e rovescio.

Dagli 8 anni in avanti, fino ai 17, ho trascorso tutti i pomeriggi così ed ognuno di questi, magia dei bambini, risultava sempre essere più bello del precedente.

Ovviamente da buon italiano il mio sogno proibito era quello di giocare a calcio, di arrivare in serie A e di mettermi addosso la casacca rosanero, quella della mia città, che stava, tra l’altro, vivendo stagioni esaltanti e indimenticabili.

È banale dire che ho scelto il tennis e in fondo sembra anche esser stata una scelta felice, ma che nessuno provi a togliermi la convinzione che volendo sarei riuscito anche lì, perché a me piace pensarla così.

Nei primi anni al circolo alternavo lo sport di squadra a quello individuale, di solito la scelta di uno piuttosto che l’altro dice molto del carattere di un bambino e delle sue inclinazioni nel rapportarsi con gli altri. Eppure io, di quel periodo, riesco solo a ricordare l’incredibile energia che sentivo dentro, l’inesauribile voglia di giocare e farli tutti contemporaneamente era il modo migliore per allungare il più possibile le mie giornate.

Crescendo però arriva sempre un’età nella quale non puoi far altro che decidere se preferisci fare una cosa molto bene oppure tante cose fatte solamente benino, e la mia cosa fatta molto bene è stata il tennis.

I miei modelli, quando sono diventato adolescente, erano Marat Safin e Andreas Seppi.

Sostanzialmente: il diavolo e l’acqua santa.

È come avere in camera, fianco a fianco, il poster di Gattuso e quello di Kakà e dirsi: “voglio diventare come lui!” puntando il dito proprio a metà strada tra i due.

Si, ok, ma scegline uno: bianco o nero?

Perché almeno nel calcio li puoi schierare insieme e diventano un colore nuovo, ma nel tennis devi scegliere.

Marat era il genio-folle per il quale le regole degli umani non funzionavano.

Se in campo era un creativo, fuori lo era anche di più. Sorretto da un talento finissimo, coraggioso, più forte delle regole e dell’etichetta di uno sport che è ancora piuttosto cavalleresco nei modi.

Era impossibile non sognare di essere come Safin, racchetta ribelle che faceva l’occhiolino alle belle donne in prima fila mentre lasciava di stucco tutti gli altri con un colpo fantasioso.

Lui era l’eccezione, non la regola: una reincarnazione di George Best.

Sono in pochi ad aver goduto di una dote naturale tanto cristallina, per tutti gli altri la sola opzione che resta è la solita strada in salita piena di trappole per orsi: il lavoro duro. Ed in questo Andreas Seppi era il mio modello di riferimento.

Impeccabile, instancabile: un professionista coi fiocchi ed io volevo imparare da lui.

Per cui quando ho compiuto i 17 anni, grazie a mio cugino, che è più un fratello maggiore che un cugino per me, sono andato a Caldaro, in prova, per allenarmi insieme a Seppi.

Il provino si fece in luglio e su Caldaro, che è in provincia di Bolzano, splendeva un grande sole, tutto era verde, la natura ricca e non si sentiva alcuna forma di nostalgia.

Ma quando ci sono tornato poi per iniziare la stagione era pieno ottobre e passare dagli ultimi sgoccioli dell’estate palermitana all’inverno che sta arrivando dell’Alto Adige è stata una bella doccia gelata.

Il sole l’avrò visto due volte in tre mesi e, da vero uomo del sud, sentivo profonda la mancanza della mia terra e della mia casa con tutte le amabili abitudini meridionali, a partire dalla tavola imbandita ogni sera dopo l’allenamento.

Vivere da solo mi ha obbligato a imparare tante cose, è stato un corso accelerato di sopravvivenza per uomini soli, e qualche volta, nelle prime settimane, mi è anche scappata una lacrimuccia.

Andreas però era lì sul campo, tutti i giorni, e vederlo mi spronava a sfruttare al meglio anche la più piccola occasione che avevo per imparare qualcosa. Ricordo ogni singola volta in cui si è fermato per darmi un consiglio, ricordo come provavo ad imitare i suoi gesti e i suoi comportanti in campo.

Una delle cose che più di tutte mi ha aiutato a fare tanti progressi era il senso di precarietà. Lo sentivo costante, come un brivido lungo la schiena che non se ne va mai.

Io, infatti, lì sono sempre stato considerato in prova e di settimana in settimana, di mese in mese, mi dovevo guadagnare il mio diritto a restare.

O impari, e resti qui, che abbiamo altro da farti imparare, oppure torni a casa.

Semplice ma efficace.

Quando sono diventato ufficialmente grande, pronto per il pianeta dei professionisti, ho lasciato l’Alto Adige e mi sono spostato in Liguria, a Bordighera. Almeno lì avevo una casa sugli scogli, ogni volta che passeggiavo sentivo l’odore del sale provenire dal mare e lo potevo respirare a pieni polmoni.

Lì ha cominciato a prendere corpo lo staff tecnico che mi accompagna ancora oggi e che mi aiuta a lavorare sul mio tennis e sulla mia personalità.

Ho cambiato pochissimi allenatori nel corso della mia carriera perché ricerco la continuità più di ogni altra cosa. Il rapporto tra un tennista ed il suo coach assomiglia ad un fidanzamento spogliato del romanticismo. Ed in questo devo dirmi assolutamente fortunato.

Spesso si litiga, a volte ci si manda pure a quel paese, ma se uno dei due è soltanto uno yes-man tutto il giochino prima o poi si rompe. Quello che serve per migliorare è un confronto aperto e per quello sono necessarie le facce giuste di chi ha voglia di capirsi per davvero anche avendo idee diverse.

Perché a passare troppo tempo da soli si finisce col credere di avere sempre ragione.

La squadra che ti scegli nel tennis diventa spesso una seconda famiglia perché ti accompagna in tanti viaggi e sopporta insieme a te il peso delle cose che non funzionano. Lavorano in tanti ma in campo vai solo tu per rappresentarli tutti.

Ciò che rende unico il tennis è la sua imparziale e assoluta meritocrazia. Perché il ranking è una formula universale e, a prescindere da dove vieni e dalla lingua che parli, il numerino messo vicino al tuo nome vuol dire la stessa cosa in ogni paese del Mondo.

Mi ci è voluto del tempo per imparare ad equilibrare l’euforia e la disperazione di fronte alle vittorie e alle delusioni, perché di entrambe ne collezioni per forza parecchie e da ogni singolo torneo tutti, tranne uno, tornano con una sconfitta da digerire.

Prima dello scorso anno io facevo il funambolo, come quegli equilibristi che camminano sulla corda tenendo il bastone in mano per non cadere. E la mia corda era la posizione numero 100 del ranking mondiale.

A volte finivo di qua, altre volte finivo di là.

Nel tennis moderno i valori però si sono molto assottigliati e, tolta la triade di fenomeni che non serve neppure nominare, è sempre più facile vedere il numero 80 o 90 battere uno dei top 15 del Mondo. Succede quasi in ogni torneo.

Tutti i tennisti oggi hanno staff organizzati, tutti curano nel minimo dettaglio la tecnica, la tattica ed il fisico. Questo è lo sport del futuro, dove il super professionismo può far spuntare giocatori forti ovunque e dove non esistono match scontati per nessuno.

La mia rincorsa per uscire dalle sabbie mobili della quota100 è partita al torneo di Budapest 2018 ed è cominciata con una magnifica, insospettabile botta di culo.

Sono stato ripescato come lucky loser, la mia seconda chance: una di quelle cose che non capitano quasi mai in una carriera. E a me, nello specifico, non era capitato mai per davvero.

La fortuna di poter fare un secondo ciak è come girare un film mentre tutti gli altri invece stanno recitando a teatro: è la tua occasione di sbagliare e restare in piedi comunque.

Ragionando partita dopo partita ho vinto quel torneo: è stato il mio primo successo in una finale ATP, per di più battendo Seppi in semifinale. Qualcosa mi è scattato in testa e da quel momento in poi ho iniziato a sentirmi addosso una convinzione nuova. Perché tra i primi 20 della classifica e i 60 che stanno loro dietro la differenza è soprattutto mentale.

Serve la giusta cattiveria agonistica per costruire una sfida con l’avversario. Bisogna sopperire all’assenza del contatto fisico trovando il modo di creare una tensione che ti spinga avanti, che porti il pubblico dalla tua e che inclini le sicurezze di chi sta di là della rete.

Quando lo capisci non torni più indietro.

La settimana successiva a Monaco ho battuto Fognini e così in meno di dieci giorni ero riuscito a sconfiggere i due italiani con il miglior ranking. Da lì sono arrivato a Roma, al Foro, e ho finalmente potuto giocare sul Pietrangeli, il campo più bello del Mondo, da italiano e con tutto il pubblico a fare il tifo per me.

Nel tennis certe cose hanno un peso diverso di quello che hanno negli altri sport.

Se giochi a calcio, o a volley, o a basket e fai parte di una squadra piccola, che ambisce soltanto a salvarsi, avrai comunque l’occasione di sfidare sul campo le migliori della classifica. Andata e ritorno, per due volte all’anno giochi contro chiunque, dal primo all’ultimo della classe.

Ma il tennis non funziona così.

Nel tennis certe porte si aprono pochissime volte nel corso di una carriera ed esiste il rischio di passare anni interi nella top 50 del Mondo senza avere mai l’occasione di esibirti su un campo centrale o di sfidare uno dei migliori in assoluto.

Anche per questo giocare sul Pietrangeli ha un sapore unico: non sei sicuro che ti possa capitare di nuovo in futuro ma non hai alcun dubbio di essertelo meritato per quel che hai fatto in passato.

La grande cavalcata al Roland Garros quindi è nata così: dalla consapevolezza di poter rovesciare la mia classifica.

Dalla voglia di arrampicarmi su, piolo dopo piolo, il più in alto possibile.

La terra rossa mi ha aiutato, è da sempre la mia superficie preferita, perché ci sono cresciuto sopra e con lei ho un rapporto intimo, quasi personale. Mentre invece con l’erba parlo meno volentieri perché la trovo schiva, un po’ capricciosa e del cemento inizio soltanto ora a capire bene la lingua.

Di tutto il torneo la partita più difficile è stato la prima, che è stata anche il mio primo successo in un Grande Slam, vinta ribaltando uno 0 a 2 che probabilmente pochi mesi prima non avrei avuto la forza mentale di recuperare.

Poche cose, ovviamente, potranno mai pareggiare l’emozione della sfida contro Nole ai quarti.

Vinta dopo un tie break incredibile al quarto, rientrando dal 4 a 1 per lui nel set.

Vinta trascinando dal mio lato un pubblico più da stadio che da campo centrale.

Vinta di fronte a un mostro sacro di questo sport, che sul 6 a 6 del tie break si è messo a aizzare il pubblico per festeggiare una palla corta come se avesse fatto un gol al novantesimo.

Un film magnifico di cui sono protagonista, in una serata da red carpet.

Ora che ho provato quest’aria rarefatta quando guardo avanti desidero soltanto continuare a stare quassù in alto e magari provare a salire ancora un po’.

Vorrei avere la fortuna di stare bene fisicamente e guadagnarmi il privilegio di calcare di nuovo il campo centrale per le partite più importanti di uno Slam.

E, più di tutti gli altri, vorrei avere l’occasione di giocare contro Federer, prima che spezzi il cuore a tutti quanti appendendo la racchetta al chiodo.

Marco Cecchinato / Contributor