Quando sono al bar, a differenza della maggioranza degli italiani, non cerco immediatamente l’ubicazione del quotidiano sportivo, mettendo pressione a chi lo sta leggendo.

Non lo spulcio da cima a fondo sorseggiando il caffè.

Non dico che non mi interessi, anzi.

Capita anche che qualche amico lo recuperi e lo apra sul tavolino e in quel caso magari l’occhietto mi casca.

Ma nulla più.

Per noi sportivi la comunicazione è sempre stata importante; al giorno d’oggi è fondamentale, ancora più di quanto non lo fosse una volta.

Ma il concetto stesso di comunicazione è diverso per chiunque e noi non facciamo eccezione.

Siamo universi in rotta di collisione, distanti e mediaticamente sovra-esposti.

Ci esprimiamo attraverso il gesto atletico.

Mi ha sempre attratto l’idea di vedere il campo da pallavolo come un palcoscenico teatrale, dove i gesti che si compiono assumono grande importanza per coloro che li osservano dalla platea, che avvertono una sorta di malcelata tensione.

Quella è la consapevolezza che l’attore potrebbe sbagliare qualcosa, quel desiderio in fondo al cuore che è un mix di desiderio che accada e che non accada.

Ma mi sembra anche che il mondo stia invece proponendo un diverso approccio, descrivendo gli atleti come le star delle pellicole cinematografiche.

Pensateci un istante, alla differenza tra il cinema ed il teatro.

Nel cinema le scene vengono tagliate, editate, modificate e montate.

Lo stesso sguardo, la stessa battuta ripetuta milioni di volte, ed ognuno di questi milioni di volte può essere scelta come quella migliore.

Che pacchia sarebbe se la mia partita fosse solo il director’s cut di tutta la settimana di allenamento.

Non sbaglierei mai, monterei solo scene perfette.

Nei film si raccontano storie, anche storie magnifiche, usando la potenza dell’immagine, dopo averla studiata, vivisezionata, spogliata della sua spontaneità.

Non che il teatro sia pura spontaneità, ci mancherebbe.

Da Goldoni in avanti i copioni si sono fatto molto più corposi e densi di particolare, non si recita quasi più a soggetto.

Però nel teatro sopravvive il brivido anche per l’attore, non solo per lo spettatore.

Ore di prove, cambiamenti e dettagli di scena.

Ma un solo ciak, un solo spettacolo, al quale puoi arrivare stanco, o ansioso, o triste o magari invece in perfetta forma.

Lo sport è pura teatralità e, a mio avviso, la deriva social che porta al culto dell’immagine lo sta spogliando un po’ di questa magia di aver partecipato ad un’emozione condivisa.

Seguire un atleta su Instagram è uno delle maniere più moderne di dar sfogo al proprio desiderio di comunicarci, ma non significa certo conoscerne la storia.

Una gara dietro una foto.

Ma anche un percorso dietro alla gara.

Dei valori a sorreggere il percorso.

Delle origini a creare i valori.

Dietro ogni foto che si condivide c’è un mondo di cui si conosce poco o nulla.

Lo sport è molto più del risultato.

Raccontarlo è insieme una gioia ed una responsabilità e, se si ha la giusta indole, allora diventa quasi un dovere farlo.

La scrittura mi piace quasi quanto il teatro.

Quasi.

Certo, a pensarci bene è completamente diversa dal gesto atletico, che è ciò per cui io sono conosciuto.

Per scrivere bisogna essere fermi e godere di un tempo lento, ingredienti che nel mio sport sono quanto di più nocivo esista; ma la differenza più grande che percepisco io è che la scrittura ha la potenza di rimanere impressa sulla carta, mentre il gesto atletico ha la bellezza di esprimersi nell’aria.

Bellezza contro potenza

Terra contro aria.

Direi una guerra dei mondi.

Esercizi di stile.

Leggerezza, individualità, scintilla: il gesto atletico.

Aria

Riflessione, studio, condivisione: la scrittura.

Terra

Sono entrambi aspetti chiave del romanzo sportivo.

Lo sport è magnifico da scrivere e riuscire a farlo adeguatamente è un’impresa.

Un’impresa ogni singola volta, per ogni singolo evento.

Le immagini che oggi alimentano quasi esclusivamente questo romanzo non hanno la stessa intimità che hanno le parole incise sulle pagine, che già di loro natura sono distanti da quelle lette su uno schermo freddo.

Lo schermo non ingiallisce dolcemente come le pagine, non profuma come le pagine.

Lo sport necessita di immagini, che raccontino e possano essere strumento di studio tecnico, che suscitino emozioni, che riescano ad innescare in chi le osserva la voglia di cimentarsi nelle più grandi sfide.

Mi piacerebbe che questo mezzo comunicativo nello sport potesse essere più esempio che non solo marketing sfrontato.

Più apprendimento che superficiale richiamo di seguaci.

Vorrei che le immagini raccontassero genuinamente le emozioni e che non diventassero dei ritratti pilotati dai social media manager.

Numeri da esibire alla fiera della vanità.

E allora vorrei raccontarvi l’Europeo e la Gran Champions Cup che abbiamo vissuto quest’estate, a modo mio, regalandovi la mia prospettiva.

Una prospettiva diversa da quella dei nudi e crudi numeri.

Sono partito per l’avventura estiva con una grande voglia di stare in gruppo.

Il finale della stagione scorsa mi aveva davvero spossato e si è trasformato in una lotta per cercare la miglior squadra per me, a partire da giugno.

Una situazione snervante che mi ha convinto una volta di più che la mia libertà e la mia dignità non sono in vendita, né ora né mai.

Per questo tira e molla, che mi ha lasciato in una situazione di grande incertezza, mi sono seduto nello spogliatoio azzurro al primo allenamento estivo con un espresso desiderio di ritrovare le sensazioni di campo e lasciare le parole volarsene via come un temporale estivo.

Ho deciso che avrei giocato come se fossero state le mie ultime partite in carriera anche se sapevo chiaramente che non lo erano, ma questo tipo di approccio mi ha rimesso lo stomaco in ordine.

Quando hai qualche problema extra-campo ritrovare la palla ti da la stessa sensazione di portare fuori la testa dall’acqua dopo una prolungata apnea.

Lo spogliatoio.

Casa mia, proprio come il teatro.

Sicuramente questo incredibile mix di fattori unici, e non tutti positivi, mi hanno generato una qualche condizione particolare tale per cui ho goduto come non mai nel lavoro in palestra.

Una Nazionale che ha lavorato durissimo quest’anno.

Mai allenato così duramente.

Inoltre la rassegna europea in Polonia (che iniziava il 24 agosto) si prospettava di livello altissimo e le pretendenti al trono erano davvero numerose, almeno ai blocchi di partenza.

Si sarebbe trattato del mio terzo Europeo:

era ora di mettere i piedi dentro le mie scarpe e camminare sulle mie orme.

Volevo essere un punto di riferimento anche per gli altri.

Quando mi sono rivisto in TV devo dire di aver visto in maniera molto chiara un mio cambio di atteggiamento in campo: una presenza che quasi faticavo a riconoscere.

In più a fine luglio avevo trovato anche il club adatto a me per la stagione seguente e tutto si era improvvisamente rasserenato.

27 anni e non essere più sportivamente troppo giovane.

27 anni e iniziare a guidare gli altri, provandoci.

Una chance di mostrare leadership.

Polonia.

Giochiamo la prima con la Germania, e perdiamo.

3 a 2.

Secondo me abbiamo messo in campo una buona prestazione e il percorso della Germania nel resto della competizione lo ha poi dimostrato appieno.

Affrontare la seconda partita di un torneo del genere dopo una sconfitta ti mette con le spalle al muro.

Non importa se sulla carta sei migliore, anche di molto.

Se perdi, sei quasi fuori!

Inoltre la stampa che cerca sempre il titolo a sensazione finisce col mettere la pulce del risultato nell’orecchio della programmazione.

Ma il gruppo è solido, e battiamo 3 a 0 la Slovacchia.

A 14.

A 19 e a 20.

Con grande autorità.

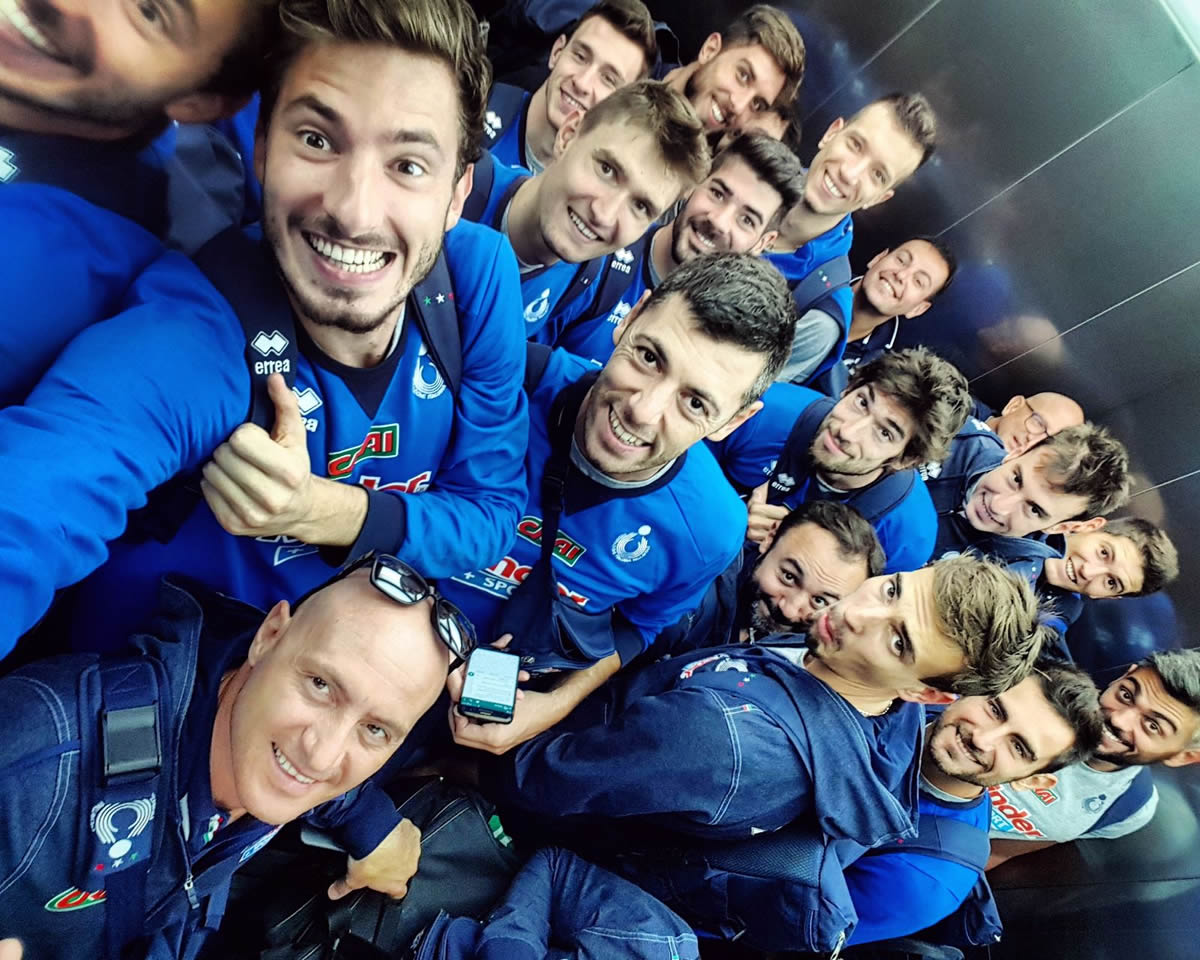

Prima della terza gara con la Repubblica Ceca, durante uno dei numerosi spostamenti che si fanno durante queste competizioni ci ritroviamo tutti appiccicati in un ascensore dell’albergo, spalla a spalla, cuore a cuore.

Il clima è disteso, le menti serene.

Propongo un selfie di gruppo.

Ne esce un capolavoro di arte contemporanea.

Non per le mie qualità di fotografo.

Ma piuttosto per quello che la foto esprime.

C’è serenità, voglia di stare insieme e grande equilibrio tra di noi.

Quello degli spazi, di equilibrio, è sintomo di quello psicologico, di intenti.

Il selfie dell’Europeo.

Terza gara, Repubblica Ceca.

Favoriti noi.

Lo scrivono tutti.

Lo sappiamo tutti.

Ma grazie al cielo lo sport è molto più delle ovvietà.

E le cose, anche se apparentemente scontate, costano.

Costano la forza del fare.

3 a 0 per noi.

Ma: 27-25, 28-26, 26-24.

In soldoni: una battaglia.

Una vittoria che cementa ulteriormente.

Le sensazione di vivere un percorso importante al fianco di uomini veri prende ancor più corpo in me, e non mi sbagliavo di certo.

Fase ad eliminazione diretta.

Italia-Turchia.

Percepivo una tensione maggiore rispetto al solito, ma sentivo che era sana, costruttiva.

Anche il mio volto era un po’ più teso di quanto accade normalmente nel pre-gara, meno sciolto. Era solo una questione di sensibilità.

Come se non mi sentissi sul mio solito palcoscenico.

Primo punto, faccio un bel muro. Mi sciolgo completamente.

1 a 0 Italia e ghiaccio frantumato, ho e abbiamo giocato benissimo.

Un 3 a 0 netto, squillante, accompagnato dalla forte sensazione di aver creato un’empatia interna inscalfibile.

Eravamo molto felici.

Quarto di finale contro il Belgio, una squadra che viveva un momento d’oro.

Erano davvero lanciatissimi e noi abbiamo fatto fatica ad esprimerci.

La classica giornata no.

Il secondo set, a partita ancora recuperabile, lo abbiamo perso prima con la testa che con le gambe e con le mani.

Era la fine di un sogno.

Io volevo la medaglia ed ero certo che quel gruppo avrebbe potuto mettersela al collo.

Le polaroid della mia mente, che ora tengo nel cassetto della memoria, mi vedono abbracciare i miei amici, che erano anche i miei compagni, provando semplice dispiacere.

Puro e semplice dispiacere.

Fortissimo dispiacere.

Si tornava a casa.

Il viaggio di ritorno, Polonia-Asti, è stato una piccola Odissea, più di 24 ore impiegate tra scali vari e smarrimento valigie.

In bici forse ci avrei messo di meno.

Ho deciso di rintanarmi tre giorni in montagna, isolandomi da tutto o quasi e devo dire che questo mi ha ridato una giusta prospettiva di quello che l’estate era stata e avrebbe ancora dovuto essere per me, per noi.

Chiaramente mi rodeva non essere andato a podio ma niente potevi togliermi di dosso la sensazione di essere parte di una compagnia teatrale di successo, che aveva lavorato bene e che avrebbe stupito tutti, presto.

Anzi alla prima occasione possibile.

Ero felicemente incazzato, non so se rende l’idea!

In fondo questo è lo sport, in Polonia almeno sette squadre meritavano la medaglia per quanto espresso in campo, ma ne vengono assegnate tre e per questo meritare non basta a volte.

Perciò ogni medaglia ha un valore inestimabile.

Perché meritarla non basta.

L’estate non era finita però.

C’è sempre un nuovo palco, una nuova commedia da preparare.

In questo caso era la Grand Champions Cup di settembre che si sarebbe tenuta, come accade ogni 4 anni, in Giappone.

Girone all’italiana, 6 tra le squadre più forti del Mondo a sfidarsi.

Affrontare questo tipo di competizione, dopo un Europeo tanto emotivamente provante, può essere come lanciare un coltello per aria facendolo roteare.

Quando lo riprenderai al volo non sai da che lato lo andrai ad afferrare.

Dal manico: pronto ad attaccare?

O dalla lama: e ti ferirai?

Ma il nostro gruppo ha enormi qualità umane e io questo lo sapevo già.

Alla partenza il clima era un po’ surreale: impossibile dimenticare la pesantezza dell’eliminazione di due settimane prima, ma era anche tanta la voglia di scendere in campo insieme, di nuovo noi, vestiti d’azzurro.

Perdiamo la prima con l’Iran per tre a due.

E qui, prima della seconda partita contro il Brasile, ecco il coup de théatre, il momento dell’opera che cambia le prospettive di tutto.

Ho guardato i miei compagni e ho detto loro che per quanto affetto e sofferenza avevamo condiviso durante l’estate divertirsi sarebbe stato un atto dovuto.

Divertirsi era un atto dovuto.

Settimane di estenuante lavoro fianco a fianco.

Gioie e dolori collezionati insieme e sole altre 4 partite davanti; a prescindere dal risultato le ultime di un’estate trascorsa tutta nostra, passata a difendere i colori dell’Italia.

Giocare contro i migliori del Mondo, ma farlo per noi oltre che per il Paese.

Farlo per completare un cerchio semi-perfetto.

Non solo per i critici teatrali, ma anche per poterci guardare negli occhi, a sipario chiuso e dirci: ce lo siamo meritato e, questa volta, è bastato.

Abbiamo vinto tutte le altre partite e portato a casa un argento pazzesco.

Lo abbiamo fatto nello spirito della grande commedia italiana, divertendo e divertendoci.

All’ultima partita per esempio, prendevo bonariamente in giro i miei amici brasiliani dagli spalti, gridando -Nippon, Nippon- perché una vittoria giapponese ci avrebbe consegnato addirittura l’oro.

E loro mi rispondevano per le rime dal campo.

Si è trattato davvero di una grande spettacolo.

Ho vinto anche il premio come miglior centrale della competizione, anche se di questi riconoscimenti non mi era mai importato più di tanto in carriera.

E non lo dico per falsa modestia, chi mi conosce sa che è proprio così.

Anche se devo ammettere che mettere le mani sul primo premio individuale della mia vita ha avuto un sapore particolare.

Profumava di orgoglio.

Ciliegina sulla torta.

Restano tante cose di quest’estate di volley.

Alcune restano nel cassetto dei desideri, come la medaglia europea, in attesa di essere tirate fuori davvero.

Alcune restano negli occhi miei e di tutti gli appassionati, come l’argento giapponese.

Tante restano nel cuore di chi le ha condivise in campo, come la sensazione di essere cresciuti ed aver condiviso insieme, come un vero gruppo.

Tutte quante restano su carta in questo racconto.

E non uscirò tre volte da dietro il tendone per gli applausi, non è nel mio carattere.

Sipario.

Matteo Piano / Contributor