S

ono sempre stato uno che lavora sodo.

Punto e basta.

A volte non serve andare tanto più indietro, o tanto più a fondo per raccontare per bene una storia. Il nocciolo è lì. Semplice.

Quella è la mia natura, il mio imprinting, il mio modo di vivere.

Il lavoro è una condizione dell’essere, lo strumento della mia libertà, e questo l’ho capito fin da piccolino, quando preferivo tagliare l’erba di tutto il vicinato piuttosto che chiedere i soldi ai miei genitori.

Non mi piaceva stare in casa, il mio posto era il Mondo, all’aria aperta, e qualunque scusa era buona pur di farmi uscire.

Sono stato un bambino attivo, a pensarci adesso forse anche troppo, perché interessarsi ad ogni cosa, non è sempre un bene.

Dipende dai casi, e può disperdere le tue energie.

A volte pensavo che crescendo avrei fatto l’avvocato, ma poi cambiavo subito idea, perché il pensiero di quanti anni avrei dovuto trascorrere in classe a studiare prima di diventarlo mi faceva passare la voglia in fretta.

Ed io sono sempre stato un bambino pragmatico.

Ricordo il giorno, per esempio, in cui io e mia sorella scoprimmo che Babbo Natale non esiste, e ricordo anche la calma, la lucidità e la semplicità con cui gestimmo quell’informazione sconvolgente.

In America, all’epoca, andava fortissimo Toys “R” Us, un grande magazzino dedicato unicamente ai giocattoli, e i nostri genitori erano sgattaiolati dentro a comprare i regali mentre noi eravamo mezzi addormentati in macchina, sperando di farla franca.

Quando poi ritrovammo gli stessi pacchetti sotto all’albero di Natale, guardai negli occhi mia sorella e le chiesi: “te li ricordi vero?”.

Non ero arrabbiato e non ero triste.

Ero solo e soltanto io.

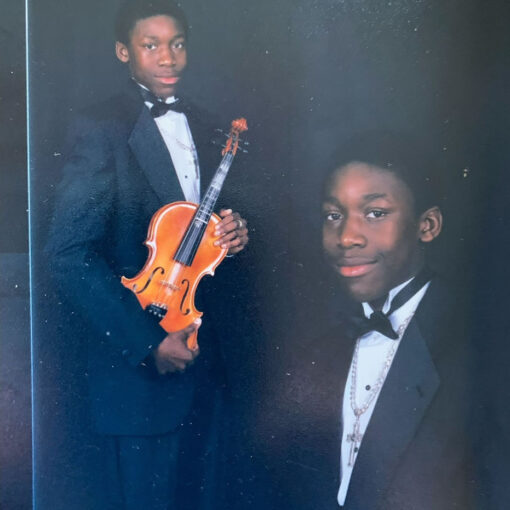

Mi piaceva molto lo skateboard e mi piaceva ancor di più suonare la viola, come avevo imparato a fare proprio da mia sorella.

Mi dava una sensazione di potere, il potere della creazione.

Dal nulla, all’improvviso, il suono.

La musica.

Volevo arrivare a suonare per il grande pubblico, essere parte di un’orchestra importante, che gira il Paese a presentare la sua arte.

Quello era il mio sogno, se così vogliamo chiamarlo.

Quello che avrebbe fatto conoscere a tutti il mio nome e il mio talento.

Così, sul finire dell’high school portavo a spasso il mio fisicone da atleta, con la leggerezza di chi quasi non sapeva che farsene, sfrecciando via sulla mia fedele dirt bike, tra le prove dell'orchestra, le lezioni e i miei turni al lavoro.

Avevo smesso di tagliare l’erba dei vicini, e avevo trovato un’occupazione più consona alla mia età, e alle responsabilità che vengono con essa.

Insieme ad un amico avevo mandato l’application per lavorare in un negozietto di quartiere, uno di quei classici grocery stores che si vedono anche nei film americani.

Passavo le mie ore in cassa: mi piaceva molto stare a contatto con la gente.

Mi piaceva molto di meno, invece, vedere come guadagnassi meno degli altri, che comunque lavoravano quanto lo facevo io.

Lo sport era sempre stato parte della mia vita, ma quasi per caso.

Di certo non per scelta.

Il buon Dio, che sa sempre quello che fa, mi aveva donato un corpo straripante, fatto apposta per stare su un campo da gioco, ma io, fino all’ultimo anno di high school, ero stato alla larga dallo sport organizzato.

Una partitina al campetto: certo.

Due lanci per le strade del quartiere: sicuro.

Ma giocare per davvero a qualcosa, quello no.

Quello non faceva per me, e mi avrebbe soltanto fatto perdere tempo prezioso per le mie vere passioni.

Poi, finalmente, qualcuno ebbe il coraggio di dirmi che “ero troppo portato per far finta di niente”. Che avevo una vera prospettiva di futuro, solo che non lo sapevo.

Mi misero in campo seriamente. Fecero di me un ingranaggio della squadra, un pezzo del mosaico. E nel giro di pochissimo tempo arrivarono a bussare i grandi college d’America, tra i quali scelsi Ohio State.

Lasciati a malincuore lo skate e la viola, mi ritrovai ad investire tutto me stesso nel basket, con la stessa semplicità e lo stesso amore per la fatica che avevo sempre messo in ogni cosa, grande o piccola che fosse.

Con quella sensazione di fede profonda che sento ogni volta che intraprendo una strada nuova, forte della certezza che per ogni cosa, alla fine, un motivo c’è.

Per ogni anno, una ragione.

Per ogni dubbio, una risposta.

Così sono diventato un giocatore di basket, e sempre così sono arrivato in Europa, ancora giovane, acerbo e curioso delle cose della vita.

Sono atterrato in Grecia, e dopo aver toccato con mano l’NBA, l’impatto con i modi e con le aspettative di questo lato dell’Oceano mi hanno messo subito a dura prova.

Come un pacco postale sono stato ritirato all’aeroporto dal direttore sportivo della squadra, un piccolo club di Atene, e senza alcuna gentilezza sono stato scaricato in albergo. Solo e con la mia valigia.

Niente spiegazioni particolari.

Niente tempo per adattarmi.

Niente rispetto per il viaggio che avevo appena fatto, il mio primo in Europa.

“Hotel. Practice.” Tutto qui.

Nessuno mi aveva detto che non sarei dovuto andare a dormire, anche se ero esausto per il volo, e così mi infilai in camera dove rimasi fino a notte fonda a fissare la televisione, incapace di chiudere occhio per il jet lag.

Davano Spongebob, però doppiato in greco.

Non capivo una parola.

Non sapevo cosa stessi facendo.

Non sapevo con chi avrei potuto o dovuto parlarne.

Per fortuna, in campo è stato più facile far comprendere chi fossi e cosa potevo dare ad una squadra. Il mio primo assaggio di Eurolega arrivò subito, anche se poi mi ci sarebbe voluti anni per meritare una chiamata tutta per me. Sfidammo l’Olympiakos e il Pana, le grandi di Grecia, e tutti intorno a me aspettavano quelle partite come un qualcosa di diverso. Di unico.

“It’s just another team”.

“I don’t care. They are just players”

Questo pensavo io.

Poi li ho visti in campo, e mi sono reso conto che un differenza c’era, ma anche che avevo tutti i mezzi necessari per colmarla.

E così è stato.

Perché per giocare in Eurolega non basta fare canestro.

It’s not about scoring.

Giocare in Eurolega significa fare sempre quello che serve per vincere, dimenticandosi completamente del tabellino, delle statistiche e dei traguardi personali.

È un basket diverso, collettivo, complicatissimo, in cui tutti i giocatori devono suonare lo stesso spartito, quarto dopo quarto.

Come un’orchestra.

Come una grande orchestra.

E anche se la viola ormai è nel cassetto da un po’, scendere in campo ogni settimana con il Bayern fa più o meno lo stesso effetto.

Ognuno col proprio strumento, con la propria personalità e con le proprie idee, mettendo tutto quanto al servizio del gioco e degli altri.

Working hard.

Othello Hunter / Contributor