Se mi avessero chiesto di leggere un libro di filosofia quello sì che sarebbe stato un gran sacrificio. Puro e semplice tempo sprecato.

Nell’incertezza di aver capito.

E con la capacità di restare concentrato sulle pagine che va ricalibrata ogni quindici minuti.

Quando i miei compagni di scuola andavano in gita a Firenze, io ero felice di saltarla per avere qualche ora libera in più e correre al campetto, oppure per giocare una partita giovanile in qualche sperduto campo dell’entroterra campano.

Meglio una palestra con gli spifferi che una visita agli Uffizi.

Meglio una trasferta nel pulmino sgangherato che il David di Michelangelo.

Meglio il basket di qualsiasi altra cosa.

La filosofia è una materia strana, che in certe cose finisce pure per assomigliare allo sport, dove chi perde spiega, e chi vince festeggia.

Passi una vita intera, in giro per l’Italia, in giro per l’Europa, in cui tutto vien da sé, come naturale conseguenza di quello che ti piace fare, e che ti sembra la sola realtà possibile. Salvo poi diventare un uomo maturo e renderti conto che, restando in alto tanto a lungo, hai sviluppato una tua scuola di pensiero.

Un modo di vedere le cose.

Una filosofia.

È difficile spiegare il fascino delle serie minori, quelle in cui la squadra di casa non si preoccupa di fare arrivare l’acqua calda nello spogliatoio ospite, quelle in cui il viaggio per arrivare al palazzetto non si fa certo in prima classe, e poi si cena con il panino portato da casa.

Quelle che devi essere un mago di internet per scovare il sito che riporta i risultati.

Quelle popolate di nomi leggendari e spaventosi, giocatori storici che riempiono i palazzetti locali, ma che appena passi il confine regionale sono dei perfetti sconosciuti.

Eppure, per certi versi, su quei parquet (quando sei fortunato abbastanza da trovare un campo che ne abbia uno) si celebra il vero significato del basket, il suo romanticismo infantile.

Io mi sono fatto le ossa al campetto, che forse è stata la mia benedizione.

Fin da quando avevo 10, 11 anni, ogni sabato mi precipitavo al playground per sfidare ragazzi molto più grandi e molto più grossi di me, cercando di dare loro un motivo per continuare a farmi giocare.

Anche qui, come sopra: chi vince tiene il pallone, chi perde si siede e discute di cosa sia andato storto, ma questo è chiaro che vale un po’ per tutti gli sport e per tutti i livelli. Forse per tutte le cose della vita.

L’istinto di sopravvivenza ho iniziato a svilupparlo proprio lì, sul cemento, quando, da mucchietto d’ossa che ero, provavo a resistere un’azione alla volta, creando giorno dopo giorno una valigia dei trucchi sempre più capiente.

Gomiti spigolosi, cervello veloce, la sedia tolta da sotto al culo del lungo: piccoli giochi di prestigio che non si possono insegnare, ma che sei sveglio si imparano comunque.

Il senso d’urgenza poi me lo sono portato dietro anche crescendo, e si è trasformato nel desiderio di dimostrare sempre, e a tutti, che quel che dicevano di me, era sbagliato.

“È piccolo”.

“È magro”.

“Non è un atleta”.

“Fa il playmaker ma pensa troppo a far canestro”.

“Non ha mai fatto una singola selezione giovanile”.

Che ci crediate oppure no, ogni volta che sono salito di un gradino mi hanno fatto le stesse identiche critiche del precedente, e hanno sollevato gli stessi identici dubbi.

E io, per arrivare fin qui, di gradini ne ho dovuti scalare parecchi.

La mia è stata di certo una carriera inaspettata, non soltanto per gli addetti ai lavori.

Da bambino non mi sarei mai permesso di sognare così in grande, e ora che le gambe scricchiolano e l’età avanza, quando mi chiedono cosa voglio dal futuro, la sola cosa a cui riesco a pensare è restare attaccato a questa vita il più a lungo possibile, per goderne fino all’ultima sirena.

Nessun settore giovanile importante, ma la squadretta del paese.

Nessun santo in paradiso e nessuna aspettativa di grandezza.

Ma mi ritengo comunque più fortunato di qualsiasi predestinato.

Esordio in C1 quando avevo 14 anni.

Playmaker titolare in B2 quando ne avevo 17.

Mi davano 800 euro al mese, lottavo con le unghie e con i denti per fare in modo di non tornare indietro di una categoria l’anno seguente, ed ero la persona più felice al Mondo.

Quello per me significava avercela fatta.

Girare per il sud Italia, scendere in campo contro i giocatori che avevo ammirato crescendo, far vedere che chi dubitava di me si sbagliava: il sogno era questo.

Nulla di più.

E dico “nulla di più” non perché ci fosse qualcosa dentro, magari di inconscio, che mi diceva che non ero abbastanza e che era meglio volare basso, ma perché così la realtà era già più bella di quanto fossi in grado di immaginare.

La vita perfetta l’avrei descritta così.

Leggero come nessun altro, attaccato all’occasione come nessun altro, allegro come nessun altro. Pronto a sporcarmi le mani come nessun altro.

In vent’anni ho preso a morsi tutta la catena alimentare, arrivando fino al più alto vertice europeo, eppure, se mi fermo un attimo a pensare, vi posso giurare che la tensione che ho sentito prima di giocare contro il Pana, all’OAKA, davanti a 20 mila cristiani scatenati, o prima della finale del preolimpico 2016, a Torino, era esattamente uguale a quella che precedeva un Salerno – Gragnano di serie B quand’ero ragazzo.

Il derby dei derby, con le tribune piene, poco più dell’orgoglio in palio e la sensazione addosso di essere un protagonista inatteso della cosa più importante che ci sia.

Le mie origini umili sono state la mia fortuna, perché ogni volta che qualcuno ha provato ad socchiudere una porta per me, io ci ho infilato subito il piede, come fanno i venditori ambulanti, convinto che se mi avessero dato modo di parlare, sarebbero finiti sempre col comprare qualcosina.

Riuscire a “stare in campo” è ben diverso dal dare all’allenatore un motivo vero per metterti in campo, una ragione per scegliere te e non un altro giocatore qualsiasi. E quel motivo, io, me lo sono sempre costruito. Oppure inventato.

Spalle al muro, stagione dopo stagione, felice di fare di necessità virtù.

Anche perché non esiste un solo allenatore al mondo a cui piaccia farsi del male, e se quando entri in campo tre cose buone in fila le fai, non gli verrà mai l’idea di tirati fuori da lì.

Il livello fisico si alza troppo?

Imparo a tirare da 3.

Mi rompo una cartilagine del ginocchio e il ferro lo inizio a vedere col binocolo?

Divento un passatore migliore.

Ho davanti due playmaker più forti di me?

Presso a tutto campo e mi trasformo in un giocatore di rottura.

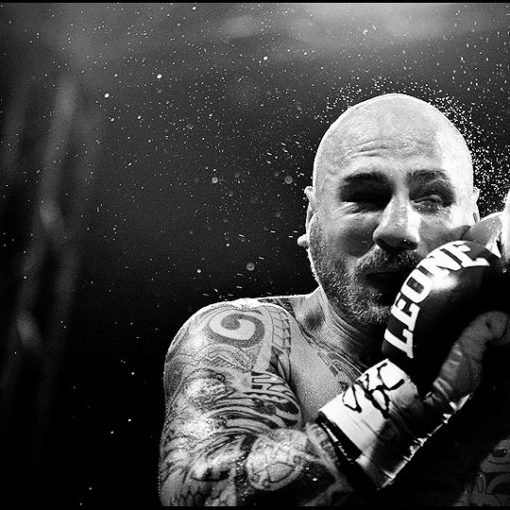

© Mattia Ozbot

Non mi è mai pesato un giorno.

Non mi è mai successo di pensare che non valesse la pena.

Non mi è mai passata la voglia di restare in campo, qualunque fosse il prezzo da pagare.

Oggi vedo i giovani emergere con una maggiore consapevolezza di quel che serve per diventare forti. Mangiano bene, non sgarrano mai, fanno lavori sempre più personalizzati per diventare la miglior versione di sé.

Non sono migliori, e non sono peggiori di come ero io alla loro età, che mangiavo un panino con la maionese prima di andare all’allenamento e che ho imparato come rubare i falli ben prima di avere la patente.

Sono i tempi che cambiano, e lo sport che amo, anche se a volte lo trovo difficile da riconoscere. Lo sport più bello, a cui restare attaccato finché ne avrò la forza, e da vivere nel solo modo in cui sono capace.

Con filosofia.

Peppe Poeta / Contributor