Io parlo con Dio.

Perché Dio parla con me.

Fino a quando lui mi continuerà a parlare, io risponderò.

E quando smetterà di farlo, io non mancherò un giorno di cercarlo.

Pregando di risentirlo ancora.

Sono quello che sono per la vita che ho vissuto, per le lezioni che ho imparato, per gli errori che ho fatto, per il modo in cui la racconto.

Tempo che insegue il tempo, perso nel passato di un ricordo lontano.

Un passato che non ritorna, che non può ritornare.

Ma che vive in me, nei sogni del mio fratellino, negli occhi di mia mamma, nei loro viaggi sopra oceani lontani, fatti soltanto per venire a trovare me.

Per vedere come sto.

Dove vivo.

Con chi condivido lo spogliatoio.

Se mangio bene.

Se sono felice.

Figlio e fratello, due cose che non smetterò mai di essere.

Qualunque cosa accada.

Assenza e presenza.

Amore e odio.

Silenzio e grida.

Football e basket.

Basket o football.

La mia infanzia è passata così, nelle periferie del North Carolina, tra sogni di grandezza e auto-sabotaggi, tra cadute e successi.

Tra la fame di gloria e i morsi dati alla polvere.

Tra la voglia di essere visto e quella di sparire.

Ho iniziato giocando a football.

Certo che ho iniziato giocando a football.

Non avrei potuto fare niente di diverso.

Perché il football era, ed è ancora, il mio sport.

Perché il football è sacro, a casa mia.

Perché tutta la mia famiglia amava il football.

E perché, a football, per davvero, ci giocava papà.

Semi-pro, che poi semi-pro non vuol dire proprio niente.

Perché come non esiste un professionista scarso, non esiste neppure un professionista a metà.

Lui aveva fatto un paio di try-outs, uno anche con i Panthers, i nostri Carolina Panthers, ma non erano andati come avrebbe voluto, for whatever reason.

Eppure il gioco era sempre rimasto, nonostante i problemi.

Nonostante le delusioni.

Era una parte della sua e della nostra vita.

Uno degli strumenti che amavo di più per comprendere il presente, per dare una forma alle mie giornate, ai miei sogni e alle mie aspirazioni.

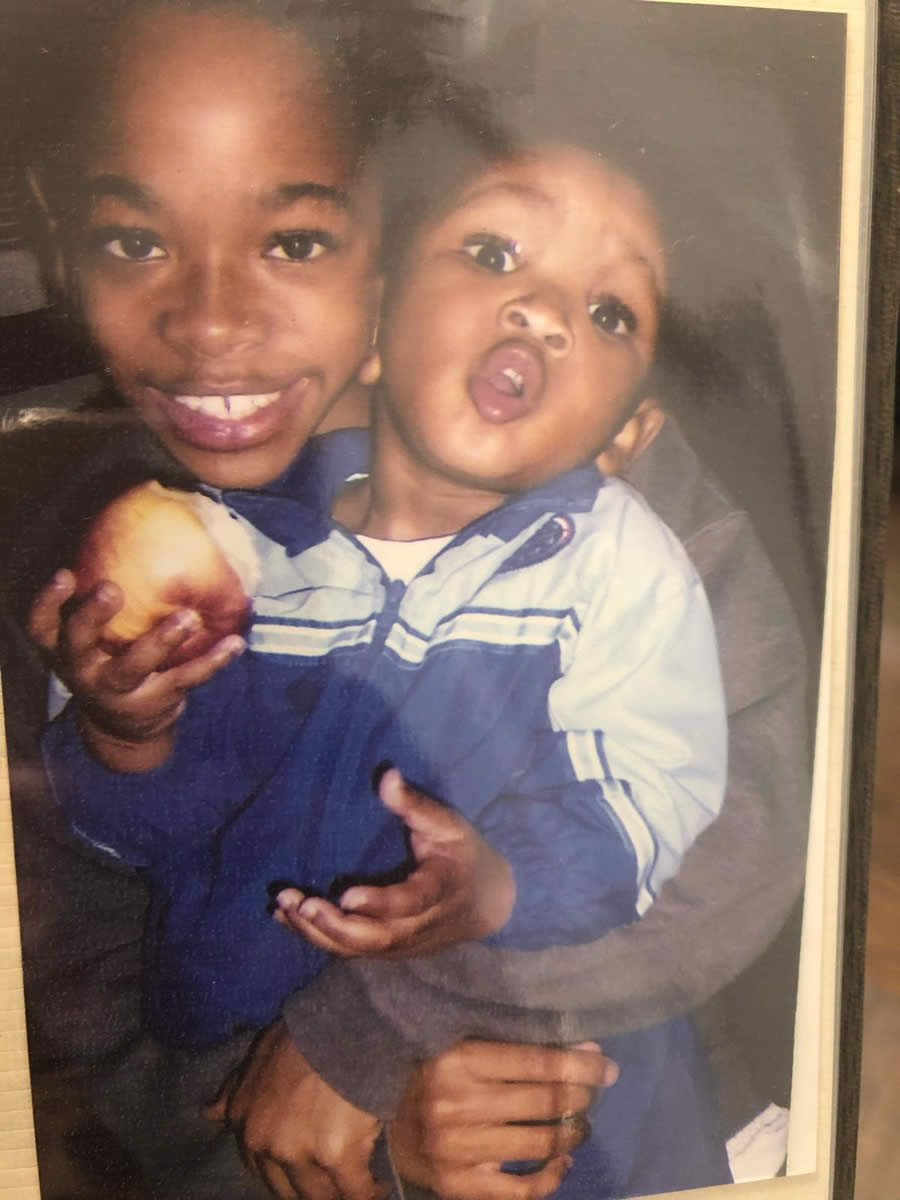

Poi, un giorno, quando avevo nove anni, papà se andò, lasciando me, mia mamma e il mio baby-brother, che all’epoca, di anni, ne aveva soltanto due.

Soli.

Completamente soli.

Entrambi i miei genitori mi avevano sempre amato.

Equamente.

Questo lo sapevo, lo avevo sempre saputo.

Non sono cresciuto in una di quelle situazioni tossiche, dove una persona abusa dell’altra, della sua pazienza, del suo amore. Quello no.

Però quell’abbandono è stato come un tappeto che viene sfilato da sotto i piedi, all’improvviso, facendomi cascare a terra e obbligandomi a guardare il Mondo da un’altra prospettiva. Una prospettiva più cupa, più fredda.

Obbligandomi a diventare grande in fretta.

È come se, in un singolo istante, avessi consumato tutto il mio diritto di essere un bambino. Soltanto un bambino.

Che gioca.

Che sbaglia.

Che si sbuccia le ginocchia.

Mia mamma ha una scuola di danza, e questo mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono. All’epoca, iniziò a prendere più turni, al lavoro, così poteva guadagnare di più, e io iniziai ad occuparmi di mio fratello, dopo la scuola, quando lei non era a casa.

Iniziai ad accudirlo, a prendermi cura di lui, a insegnargli le cose che sapevo.

Il tempo che restava, lo usavo per coltivare il mio grande sogno: diventare un grande wide receiver, oppure una grande free safety, e andare a giocare in NFL.

Avevo il fisico per riuscirci.

Avevo il talento.

Avevo l’amore per il gioco e anche quello per la fatica.

Il gridiron era la mia seconda cosa, il solo luogo al mondo in grado di contenere tutto quello che avevo dentro, tutta l’energia, e la forza, e il desiderio di esplodere in campo.

Era il solo luogo dove potessi vivere per come sono fatto davvero: one rout at the time.

Nulla mi avrebbe mai allontanato da lì.

Nulla mi avrebbe mai impedito di mettermi addosso le shoulder pads e di giocare.

O almeno questo era quello che pensavo.

Poi sono iniziate le schermaglie legali.

I viaggi.

Le giornate intere passate in tribunale.

Poi è iniziata la battaglia per la nostra custodia.

A 14 anni ho trascorso un’intera stagione senza giocare un singolo minuto.

Perché non ne avevo più il tempo.

Non perché non ne avessi voglia

Perché lo sport era diventato un lusso, per me.

Un lusso che non potevo più permettermi.

Andai a vivere con mio padre, una persona con cui stavo faticosamente ricucendo i pezzi, dopo tre anni passati a non parlarci del tutto.

E mentre lo facevo, il football, che era così profondamente legato a lui e alla sua storia, mi sembrava troppo vicino al passato, troppo doloroso.

Non volevo che nulla di quello che mi circondava potesse in qualche modo ricondurre a lui, alla sua carriera, alla sua persona.

Volevo rompere con la sua legacy, anche se questo avrebbe significato lasciare per strada un pezzo della mia identità.

Ebbi la fortuna di incontrare Jeff McInnis, sulla mia strada.

Divenne un mentore, per me.

Era il mio AAU coach, e mi raccontava dei suoi anni in NBA e del suo periodo alla University of North Carolina. Il basket non era lo sport che preferivo.

Ci giocavo soltanto d’estate, per tenermi in forma, mentre aspettavo l’inizio della stagione del football.

Non lo avevo mai preso seriamente, come facevano i miei amici.

Non avrei mai neanche lontanamente pensato che quello potesse essere il mio futuro.

Ma Dio parla molte lingue.

E io sono sempre stato un ottimo ascoltatore.

All’inizio, il mio gioco si era modellato sulle mie football-skills, ed era fatto di tanta energia, di forza fisica e di istinti.

Lavorai ogni singolo giorno, con dedizione.

Andai oltre i miei limiti, in ogni singolo allenamento.

Come se volessi crearmi uno spazio nuovo, diverso, che fosse tutto mio.

Soltanto mio.

In meno di un anno diventai uno dei migliori 100 prospetti della nazione, andai al college, prima alla Florida Gulf Coast University e poi a Little Rock Arkansas, dove ho trovato un gruppo speciale di coaches, e infine mi dichiarai al draft NBA.

Il football è tornato spesso a bussare alla mia porta.

È tornato spesso a farmi sentire la sua mancanza.

Pensai persino di cambiare di nuovo sport, a metà del percorso universitario, ma poi la voce di Dio mi convinse che quella che stavo facendo era la scelta giusta.

Non è che siano mancati i dubbi.

Le sofferenze.

O le morti delle persone care.

Ho sofferto, come tutti a questo Mondo.

Ma il basket è diventato sempre più importante per me.

Perché è come se mi avesse insegnato ad essere un adulto e, allo stesso tempo, concesso di tornare bambino, quando voglio, ogni volta che scendo in campo.

E questo non ha un prezzo.

Sono stato in molte franchigie NBA, poi in Australia e adesso in Italia, e ovunque io sia stato sono sempre riuscito a sentirmi a casa.

A ricreare una casa.

La mamma adesso ha il nido vuoto, visto che anche il mio fratellino è andato via per il college, ma una volta all’anno almeno salgono su un aereo e volano da me.

Per vedere se sulla faccia di Rayjon c’è ancora il sorriso di sempre.

Abbiamo sofferto, a volte, ma mamma si è sempre assicurata che stessimo bene.

Questo è il motivo per cui voglio darle il Mondo. Anzi, di più.

E questo è il motivo per cui lavoro come lavoro: l’ho imparato da lei.

Ogni tanto parlo anche con mio padre.

Ma lo faccio da uomo a uomo, cosciente che io non sono più la sua proiezione.

La proiezione dei suoi sogni e dei suoi desideri.

Io sono quello che sono, e lo sono per la vita che ho vissuto, per le lezioni che ho imparato, per gli errori che ho fatto, per il modo in cui la racconto.

Il mio tempo non insegue più il tempo perduto, ma guarda finalmente avanti.

Perché il passato non può e non deve ritornare.

Ma con la voce di Dio nelle orecchie e nel cuore tutto è possibile.

Tutto è, davvero, mio.