La notizia del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo mi è arrivata mentre ero a casa, ovviamente, e stavo lavando i piatti. È passata in TV, ero sintonizzata quasi per caso, distrattamente, e all'inizio mi è venuto un colpo. Come tutti gli atleti del Mondo ero consapevole della possibilità di uno slittamento, se ne parlava da giorni ormai, ma finché non lo senti dire a voce alta non riesci a credere che una cosa tanto grande possa succedere per davvero.

La prima riflessione, doverosa e inconfutabile, non può che essere la stessa per ogni sportivo: questa è, senza dubbio, la decisione giusta. Non si discute. Nel rispetto delle persone che soffrono e dell’Olimpiade intesa come una festa per quelli che hanno meritato di raggiungerla o che hanno deciso da andarla a vedere.

Io, comunque, dall'inizio della quarantena mi ero già riprogrammata ed ero pronta a preparare i Giochi anche dal salotto di casa. Nonostante avessi lavorato anni in funzione solo e soltanto di questo appuntamento, sarei stata in grado di fare il mio meglio anche in queste condizioni.

Poi, con il passare delle ore, la mia parte razionale ha preso, decisa, il sopravvento e mi ha portato ad analizzare i vantaggi che un intero anno di preparazione può darmi dal punto di vista sportivo. Io, per Tokyo, sono già qualificata. Sono 16 mesi di pass-olimpico a partire da ora. Magari è un record. O qualcosa del genere. Non mi dovrò più allenare per qualificarmi, con lo stress dei risultati che mi penzola sulla testa, ma potrò farlo con il biglietto per il Giappone già stampato e al sicuro in tasca. Significa tranquillità e significa tempo da investire. Da investire alla ricerca della perfezione.

Noi atleti la cerchiamo sempre ma, allerta spoiler, la perfezione non esiste ed è soltanto un orizzonte lontano verso cui puntiamo lo sguardo, per non farci distrarre dalle cose meno importanti, che si possono incrociare sulla via della grandezza.

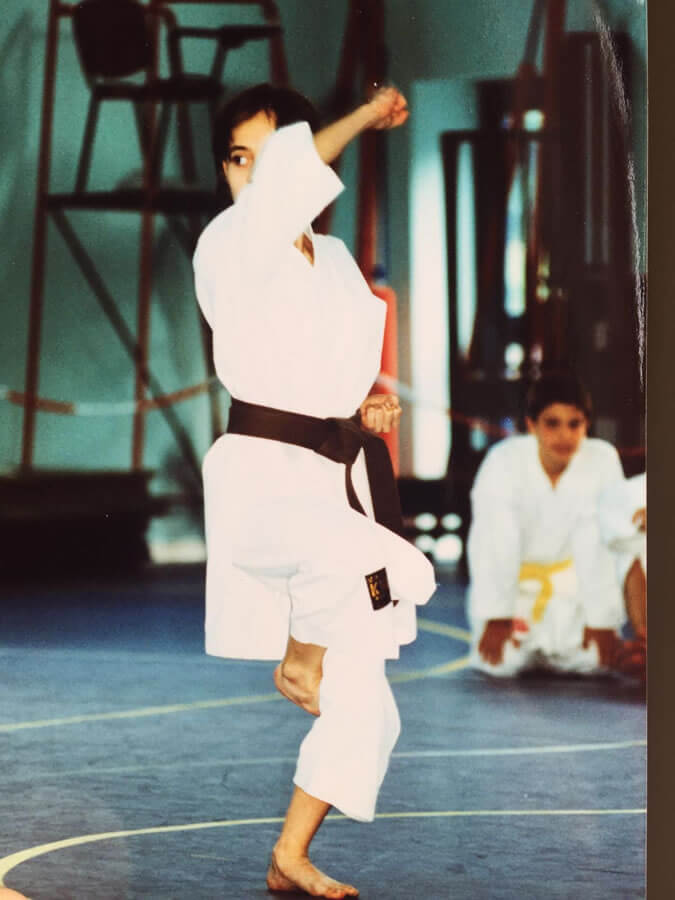

La mia personalissima ricerca è iniziata praticamente sotto casa, quando ero ancora una bambina. Papà iscrisse mia sorella alla palestra di karatè del quartiere ed io, due anni più piccola, non potevo far altro che imitarla. Funzionava così in casa nostra.

Quella che ho scelto, fin da subito, è una disciplina individuale. Individuale che più individuale non si può. Sei sola, sul tatami che diventa un’isola deserta, come un piedistallo in mezzo alla palestra, dove in breve tempo devi riuscire a mettere in mostra tutto quello che sai fare, affinché altri lo possano guardare. E poi giudicare. Mia mamma racconta che quando vincevo le gare, e ne vincevo più di qualcuna da piccola, non appena l’esercizio terminava, era come se mi risvegliassi da un sogno e il mio carattere schivo tornava a galla come per magia. Mi vergognavo ad andare sul podio a ritirare le medaglie e volevo sempre che fosse il mio maestro a farlo, perché a me, di quello, non interessava affatto. Io ero lì solo per il karatè, ed il resto era solo rumore di sottofondo, anche i premi.

Questo è rimasto parte integrante del mio carattere e del mio modo di reagire a quello che succede in gara. Non riesco quasi mai a rilassarmi completamente, anche ora che sono grande. Cerco subito le cose da migliorare, quelle che potevo fare meglio, continuando così la rincorsa a qualcosa di irraggiungibile. Tanto nel bene quanto nel male. Due anni fa, per esempio, persi la finale dell’Europeo contro una spagnola, Sandra Sànchez, numero uno del ranking mondiale. Fortissima, ok. Favorita, ok. Ma i 5 giudici si schierarono tutti in suo favore, quando al massimo, quella, poteva essere una sconfitta di misura per me. Mi arrabbiai a tal punto che nonostante l’argento saltai la festa di fine competizione e riguardai la gara almeno dieci volte, per riprendere il filo e capire cosa fosse successo. Ma mi è accaduto anche di vincere un oro e di tornare in camera di corsa per provare ad analizzare la mia performance e migliorarla. Sono semplicemente fatta così. Sono fatta così perché conosco la fragilità di quello che possiedo. So che per distruggere un progetto basta poco e che, molto spesso, è sufficiente un battito di ciglia a cancellare anni di sacrifici.

A me, ci sono voluti 20 anni esatti per trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro. 20 anni, per far comprendere agli altri che i miei sacrifici meritavano una riconoscenza

grande almeno quanto i miei sogni. Prima di entrare in un gruppo sportivo ero costretta ad allenarmi la sera. Tardi. Quando tutti i corsi erano finiti e, ovviamente, pagando la quota per la palestra. Mi allenavo la domenica mattina, mi allenavo dopo cena o durante le feste. Mi allenavo ogni volta che gli altri non avevano voglia di farlo, e mi lasciavano il tatami a disposizione.

È stato come giocare a fare l’equilibrista, sospesa sopra ad un filo che divideva in parti perfettamente identiche le due verità della mia vita: l’amore per la disciplina e l’impossibilità di trasformarla anche in un lavoro. Non che non lo meritassi. Semplicemente non si poteva. Il nostro non era uno sport di interesse olimpico e questo ci rendeva diversi.

Il mio cervello giocava a scacchi con le conseguenze di un amore corrisposto, ma forse non corrisposto abbastanza. Da un lato mi vietavo di credere che la situazione sarebbe mai potuta cambiare, ma dall’altro, il mio inconscio, si arroccava in protezione di un’idea bellissima, sabotandomi un pochino nelle piccole cose. Come la triennale, che ho finito in cinque anni. Per colpa delle tante gare, ovvio, ma anche di un pezzetto di me che non voleva lasciare andare l’idea romantica di trasformare il karatè nella mia fonte di sostentamento. E ogni scelta doveva per forza essere rimandata finché ero una studentessa.

Come tutte le corde, anche quella degli equilibristi ha un punto di rottura ben preciso, ma riuscire a riconoscerlo con esattezza è difficile. Quasi impossibile. Cogliere il momento esatto, l’attimo perfetto in cui un equilibrio sta per spezzarsi è, spesso, quello che determina il resto della storia. Tragedia, commedia, o una ragionevole via di mezzo? Tutto si definisce lì. Un secondo dopo è troppo tardi e sono tutti capaci di raccogliere i cocci.

Secondo me, a quel punto, sono arrivata davvero vicina. Mi capitava di ritrovarmi a piangere per la frustrazione o di sentirmi pronta a fare un passo indietro e andare a lavorare in banca, dove c’erano un posto fisso ed un futuro ben delineato ad aspettarmi. Eppure al mio risveglio trovavo sempre un appiglio a cui ancorare la mia passione, come quando la manica di un maglione si incastra nella maniglia e, nel girarti, ti rendi conto che nella stanza c’era ancora qualcosa da fare, che non era ancora arrivato il momento di uscire da lì.

La mia grande occasione è arrivata nel 2012, dopo uno storico secondo posto ai Mondiali nell'evento a squadre, quando le Fiamme Oro decisero di darmi la chance che aspettavo da sempre. Ricordo ancora che quando me lo dissero ero in macchina, in direzione della palestra. Andavo ad allenare i bambini, per arrotondare un po’, e sono scoppiata in un pianto liberatorio. La mia rincorsa, però, non era finita. Era soltanto iniziata. Ora veniva il bello.

Molti atleti, quando raggiungono un livello alto, cominciano a dare le cose per scontate, come se quanto guadagnato con il sudore non potesse mai essere perso, mentre invece è la cosa più fragile che esista. A volte mi viene da sorridere quando sento i giovani pretendere tutto e subito, soprattutto se li paragono al mio percorso. In tanti faticano a comprendere che alle loro spalle ci sono stati migliaia di atleti, un movimento intero, che ha lottato per il puro gusto di farlo e che loro, oggi, possono raccogliere i frutti dei sacrifici di tutti. Ma perché qualcuno possa raccogliere un frutto, occorre prima che altri abbiano piantato ed accudito un albero.

La mia non è mai stata una disciplina olimpica. Fino ad oggi, fino alle Olimpiadi di Tokyo. Chissà se ci saremo anche a Parigi, oppure no. E se mi fermo a pensare a questo, sento un brivido salirmi lungo la schiena. Io sarò res-pon-sa-bi-le. Non solo delle mie fatiche e della mia storia, ma anche di quella di centinaia di campioni prima di me, che non hanno mai avuto l’occasione di calcare il palcoscenico olimpico. Una responsabilità ed un onore.

Ogni atleta che salirà sul tatami in Giappone, per una volta non lo farà da solo, ma realizzando una magnifica coreografia, fianco a fianco con tutti coloro che, nel proprio Paese, lo hanno preceduto e scortato fin lì.

Viviana Bottaro / Contributor